蒋正根是上海重要的抽象艺术家之一,他的作品在画面上通过点、线一遍又一遍不厌其烦地覆盖,追求一种参禅式的静悟,他是如何建构起自己独立的艺术语言形式,在几十年的抽象艺术创作中是如何思考的呢?

采访现场,熏依社画廊,2022

蒋正根个展:易色,展览现场。图片由熏依社画廊提供

邱敏:这次在熏依社画廊个展像是您的抽象创作历程的一个微型小浓缩,基本上每个时期的作品面貌都有,能简单谈谈您的创作阶段吗?

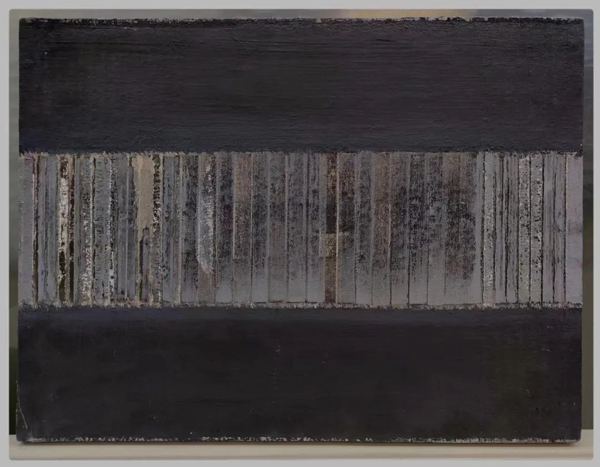

蒋正根:一开始进行抽象创作时,我更偏向于综合材料的制作。比如这件“风景-06 No.9”的作品里,就有香灰、泥、墨和丙烯的层层覆盖而成的。曹素功墨与香灰的混合,至今依然可以闻到淡淡的墨香。所以这件作品的黑色不像一般丙烯那样发亮,而是有点蓝灰色的感觉。

风景-06 No.9,综合材料,34×48.5cm,2006。图片由蒋正根工作室提供

蒋正根:我是1990年代后期开始做抽象的,是从传统水墨到水墨实验再转到现代抽象语言创作的。其中我一直在思考和寻找是什么样的绘画语言方式适合我自己。我想就线性思维而言,线无非两种,直线和曲线。曲线我觉得比较抒情,而直线似乎更接近我自己的理性感知与身体感受。同样是直线,东西方的理解是不太一样的,因为我们的文化思考逻辑方式不一样。对于中国而言更讲究“线”内在的含蓄性和丰富性,更讲究一种书法性。我之前的水墨经验自然而然会影响到我的抽象艺术创作,最初我的一条直线是至上而下一遍一遍用短线覆盖而成的,后来我把这种由叠加覆盖组成的直线变成了虚线,变成了点线状,于是批评家张平杰把它称为“点苔”。然而在这种由线到点的过程中,慢慢地就有了一种仪式感,有了仪式感就产生某种内在的变化。这有点像日本茶道,茶道非常讲究“和、敬、清、寂”和“一期一会”等礼仪和仪式。茶道就是通过茶和秩序把禅走向民间,人人都能体验禅。当一个事物具有仪式感,你的心慢慢就会静下来。画画也是如此,当你处在静的状态里,人就会慢慢放下,就会感受到日常所未曾体验到的东西。在这种状态下,人的空间感和时间感都发生了变化。

邱敏:您之前做实验水墨,后来为什么在您较为成熟的抽象作品中很少直接使用水墨材料进行创作?

蒋正根:我之前曾经是画水墨人物的,但水墨非常讲究程式化。程式化有它好处也有它弊端,好处是让人专注,弊端是容易让人固化形成包袱。水墨画需要人做到烂熟于心,胸有成竹,而且水墨由于其材料的特殊性要超越它的程式,特别不容易。

蒋正根:当时身边有一批人在做水墨和水墨实验。记得李小山的一篇《中国画穷途末路》文章,曾经让大家很兴奋,有点热血沸腾,当时记得包括央美的周思聪,都非常支持李小山的观点。早期做实验水墨的,好像都与材料有点关系。因为材料的新鲜语言与它的自由度吸引了大家。那时30多岁,特别想找到自己的语言,而且身边的不少人都在搞抽象,这会相互产生影响。这应该是一个大环境对人的必然影响,要在一个时代氛围下完全独立,那是比较难的。至于你说的后来为什么很少用水墨做抽象创作,我想随着时间推移和变化一定会再用水墨创作的,但那时对水墨的理解也不一样了。

线-02 No.4,板上综合,70×40cm,2002。图片由蒋正根工作室提供

邱敏:中国早期的抽象艺术探索最主要的一条线索主要是从西方现代主义时期的抽象艺术中得到一些启发,很多艺术家了解抽象艺术是通过画册等印刷品资料、经典艺术家来中国举办的展览,您是否也受到过一些喜欢的抽象艺术家影响?

蒋正根:影响肯定有的,但很难具体说哪个人直接影响了我。在从事抽象艺术的过程中,我越来越觉得抽象艺术其实是心的艺术,它让绘画回到本心,走向一种“静”的本质。

蒋正根:比如我开始很喜欢美国的艺术家赛伊·通布利,那时资料不像现在这么多,印刷品质量也不太好,但即便如此,他作品中那种纯粹性和丰富性常常使人感动,让我强烈地感受到,他的画和中国绘画有许多相似之处,尤其能感受到他内心没有挂碍,非常干净。另一个就是让?米歇尔?巴斯奎特,他作品中有一股激荡人心的东西,容易把人内心深处的某种东西勾连出来,他活得很简单,作品也简单朴实而且直接呈现,所以他作品中有一股非常打动人的冲劲和憨劲。再后来我非常喜欢另外一个艺术家,就是加拿大裔美国抽象艺术家艾格尼·马丁,她的东西特别安静。她最初和劳申伯格等人都是朋友,劳申伯格非常出名了,但马丁还是默默无闻,她在美国游历了一圈,还是去了新墨西哥的一个小镇。在这个镇上静静地慢慢地画,加上她有点精神抑郁,所以她的东西非常内省、柔弱与隐忍,我特别喜欢她作品中所呈现出的这种感觉,这种用语言无法描述的特殊感觉。记得前几年,上海当代艺术博物馆PSA曾经做过一个戈登·马塔-克拉克的展览。我非常喜欢这个艺术家,他切割地板,切割面墙,切割建筑,形成新的空间和场域。他的几何切割不是我们过去理解的西方固有概念中的几何,我觉得他的作品中有一种虚无,一种空,是虚无和空的融合。他用的不是传统的绘画工具,而是粗暴的切割方式,但最后的结果却是:粗暴与虚无的结合;有一种跟中国“道”非常接近的东西。

蒋正根个展:易色,展览现场

蒋正根:对我来说,抽象首先是一种精神;除了精神它还有什么,我也一直在自问,到底什么是抽象艺术?我个人觉得抽象艺术是心的艺术,是神性的艺术,是道的艺术,是与上帝同行的艺术。我记得奥利瓦2010年在中国做过一个展览,题目叫《伟大的天上的抽象——21世纪的中国艺术》。当时我不理解为什么取这样一个拗口的名字,加上“伟大的”、“天上的”前缀形容词,是老外不懂汉语在玩弄辞藻。后来我渐渐明白了,他的“天上的”,其实就是将其当成一个纯粹的精神性的东西,是能与上帝同行和共鸣的艺术。在本质指向上,无论东西文化,都有共通性。一旦明白了精神与神性这个道理,当我们再回过去看西方的古典时,你会发现我们以前存在着一种对西方古典的误读。我们以前理解的只是一个图像的叙事,其实图像叙事背后,有一种精神和神性的东西存在,它与宗教和信仰哲学有着紧密的关系。不把这些弄清楚,读西方的古典绘画,读的只是表面。一个艺术家能仰着脖子连续十几个,二十几个小时不知疲倦的创作,就是因为先逾越了自己,这个时候不是某个人在创造一个视觉图像,而是与天在沟通在共鸣。所以对艺术家来说,艺术要保持连续而旺盛的创造力,最重要的是先要逾越自己肉身的困扰。如果你自己处于一个被动的强迫状态,是很难创作出一个让他人也共鸣的作品的。

绘画是对有限生命的延展

蒋正根个展:易色,展览现场,2022

邱敏:您作品里有很多直线、虚线、点,但它们除了构成关系,最重要的是背后的观念所指,您自己是怎么理解直线在画面上的内在含义的?

蒋正根:我在自己的作品中找到的“直线”这个符号,是用点线来完成。我理解的直线又分两种:横线和竖线。就横线而言它显得平稳而辽阔,因为人的视线是左右移动的;竖线具有一种崇高感,视线是上下移动的。不管是直线还是横线,它们都有起和收,有一个循环往复的过程。《道德经》里面讲到“观复”,就是看到一个生命的起始和回归的过程。比如我国古代甲骨文,文字笔画当中就是含一数开始的;周易八卦里面也是横竖开始起卦的。我一直在思考中国的思想因素到底是什么?抽象绘画不是一个表面形式,它是承载着精神与哲学的东西,艺术家必须要自己去解决哲学的思考。如果一个艺术家不理解这一点,走到最后创造力必然会枯竭,因为形式是会穷尽的。而精神与哲学是无穷尽,哲学与神性是无穷尽的。

蒋正根:很多人经常问我,你的画如此繁复是否需要毅力和坚守。我说真的不需要毅力,如果仅仅靠毅力,它是煎熬,是不能有持续性的创造力。画画对我来说,是在体味笔触在画布上行走的快感,就像农民在耕地一样的,可以闻到土地的芳香,它是对有限生命的一种延展和延续。这一笔一笔的画,一层一层的画;一个过程的结束恰恰又是一个过程的开始,它是有生命的,就像《道德经》里说的,道生一,一生二,二生三,三生万物……它是一个生命过程的周而复始。一张画里容纳着时间,能看到一个点变成一个面,变成空间,最后变成虚空,这是最让人开心的。

邱敏:我觉得您创作生涯中大部分精彩的作品在尺寸上非常节制,您是否在作品的具体尺寸上有所的考量?

蒋正根:抽象艺术变化是无穷的,哪怕是一个点、一条线,它不是具体的所指。任何一个点和一条线都不是重复的。为什么一般的艺术家似乎也在画类似的形式,但他的东西不耐看?那是因为他没有信念。他没有赋予这些物质材料的精神属性。精神性的力量,不是空间和面积的大小决定的,而是支撑图式背后的那种精神和信念的东西。

蒋正根:一件作品能在空间里立足需要两个条件,一个是作品自身的隐形张力,一个是它和场域之间发生的融合作用,因为空间同样是作品的一部分。现在很多展览只是盲目的追求一些眼球快感,选择一些大体量的作品,但如果作品本身没有张力,或者作品与场域之间并不生发有效性的意义,其实是非常空洞的。作品可以小到一根针、一根线,关键是它的内在精神穿透力和渗透力,而不是它占据的物理空间面积大小,如果作品本身没有张力的话,就是把整个空间撑满了也是空洞无力的。

蒋正根:我去年的一个体会,就是在春美术馆做的个展。春美术馆空间很大,当时就准备了一些大一点的作品。但后来发现,一些小画在里面并不弱,它内在的隐形张力可以把空荡荡的物理空间撑满,而且可以调节作品在空间中的秩序和节奏。追求作品的体量大不是中国艺术的典型特点。中国以前没工作室的,没有厂房概念。厂房概念受到西方国家,尤其是美国文化的影响。抽象表现主义可以直接用油漆桶往画布上泼溅,这都是源于美国艺术。

2012年在瑞士个展。图片由蒋正根工作室提供

蒋正根:我的作品不是靠面积大小去制造视觉张力的,而是通过一遍又一遍参禅式的重复动作,去探寻“静”的状态,静自然会产生力量。我在画面通常会覆盖七到八次,这源自我早期的水墨创作经验,经过多次重复晕染,达到一种情绪上的饱和度。在我今后的创作,我可能会更多的以大小作品兼顾为主,画更多的小作品。我理想的工作室不是大厂房的概念,而是有屋、有水、有比较好自然生态,人就生活在这样的自然环境里,艺术应当融在生活中,而不是一种工厂式的随时随地的生产状态。

装置作品。图片由蒋正根工作室提供

邱敏:您曾做过一些装置作品,这些作品是为了配合展览而做的吗?还是你平时也在对这些材料做一些探索?

蒋正根:有时是配合展览做的,因为我主要的探索还是在绘画上。但创作装置作品给我带来一些意想不到的对空间关系的思考。比如讲我做的稻田的故事,通过一个草履虫做成影像,我和一个专门搞技术的生物老师合作,我提供视觉上经验,他则通过技术把我需要的结果做出来。这个作品主要还是关于生态的理念,涉及人和自然生态危机的关系。但观念艺术它其实有一个最大的问题,不是说作品本身有问题,而是在于容易过分依赖技术,比如说我去请工人帮我加工,我只需要提供一个想法,其它动手的部分都让技术工人帮我实现出来。而绘画从头至尾都是你在面对画布,这里面还是有很大的不一样。艺术最重要的是你和物之间发生直接关系,而不仅仅是一个理念。

蒋正根个展:易色,展览现场,2022

邱敏:很多艺术家往往对工具材料进行个人加工改造,能谈谈您对工具材料使用的体会吗?

蒋正根:抽象绘画的原作观看和在印刷品和电脑界面观看的结果是不一样的。材料工具在画布上留下的痕迹是直接诉诸于身体的生理感受的。说到材料工具以及它们所产生的视觉感受,我先给你讲一个事情。2018年朱其在上海明圆美术馆策划了一个展览“前卫·上海——上海当代艺术30年文献展”,他之前和我并不是特别熟,因此来我工作室看作品。他说,看原作和看你的印刷品和屏幕图片完全不可同日而语,你这样的作品比较吃亏。其实我觉得这也是不少艺术家面临的一个观看问题,我觉得作品一定要看原作。

蒋正根:比如我使用的亚麻布都是这种粗颗粒状的,因为我做底色比较讲究,我要把它做成具有某种纸质感,产生一种笔触的摩擦感。你可以看作品的表面,笔触给人一种毛绒绒的感觉,这个就是纤维材料自身的质地带来的视觉和触觉感受。我的笔都自己重新做过,市场上买来的新笔不太好画。通常我会把这些新笔在砂纸上打磨,找到我想要的手感。笔和画布之间不是一个涂和被涂的关系,它们就像谈恋爱一样,是一种圆融的对位感。我一般是先刷深色底,然后再把饱和度减弱。这样一层一层覆盖,可以得到一种视觉深层的厚度。

蒋正根个展:易色,展览现场,2022

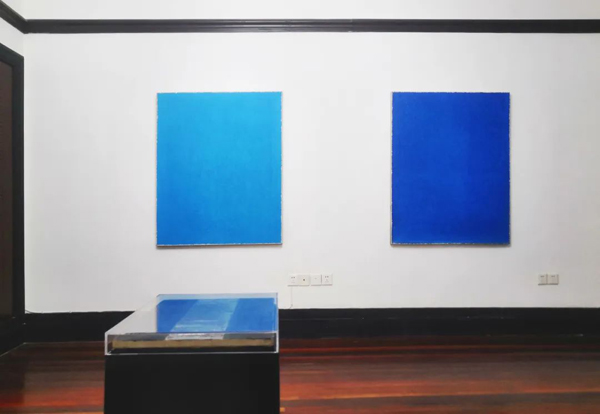

邱敏:您特别喜欢冷色系,尤其是蓝色,这只是一种视觉偏好还是另有您的观念指向?

蒋正根:我认为蓝色和我追求的“静”非常接近。即便是使用暖色,比如红色,我仍然是往“静”里面靠,不让它有喧嚣感。我并不是要呈现色彩本身的物理属性,我喜欢蓝色,并不是它物理性的蓝,而是它比较接近我所追求的“静”的状态。我特别喜欢宋代的瓷器,特别是宋代艺术对色彩的理解和把控,比如瓷器上色彩的体会,我在绘画作品里面,就很想流露出宋代瓷器里那种温润如玉的感觉。

2010年在丹麦艺术家做客,合影。图片由蒋正根工作室提供

邱敏:您每件作品画框边缘线的处理都特别微妙,您是怎么思考的?

蒋正根:画框的边缘跟空间会发生一种呼应,边缘特别重要。我们平时视觉中心都在画面中央,但画框边缘线其实是一种混沌的界面,是一个空间上的临界点,过去我们认为画框是一个限制,其实它并非仅仅是一个物理边缘线,它可以营造一个虚无的结构空间,这是我喜欢和关注边缘的缘由。

邱敏:您的作品在最后的视觉呈现上是在做减法,和极少主义在形式上非常类似,但我觉得你们的观念指向是不同的,您更想从一种去繁就简的方式里,去找到一种温润浓郁的感觉,和极少主义在工业逻辑背景下的创作意图不太一样,您自己是这么认为的吗?

蒋正根:是的,看上去都在做减法,形式上也有某些相似,但西方极少主义是工业的逻辑,他们留存空间是一刀切的硬边关系,有比较强的扩张性因素,是东方人不太涉猎的思维范畴。形式语言的某种接近,但背后支撑的是两种不同的文化思维方式。在当时,还有一支从极少主义溢出去的日本的物派,它也不一样,日本物派更多关注的是空间和作品之间的关系。对我自己而言,我更倾向于从东方的文化层面去思考形式的虚无关系。会从虚去做实,也会从实去做虚。

以色列艺术家奥弗·勒路石在工作室,合影。图片由蒋正根工作室提供

邱敏:我发现您的作品近年来使用的笔触相比您之前那种非常绵密纤细的画面,似乎笔触略粗放、宽大一些,是否跟眼睛有关系,艺术家在不同年龄阶段,是否生理上的变化会影响其创作思考的走向?

蒋正根:的确,到了一定年龄阶段,眼睛会不大好,画那种很纤细的就有点吃力,所以我的确在近年来的创作中,笔触会大一些。通常我们说眼睛好不好,是指对手的掌控。画面的细节考量的确需要手的掌握力,但人为刻意的掌控跟内心自然流淌出来是有差异的。我更愿意去揣摩一种无心自然的掌控,艺术创作其实最过瘾的就是它超越肉身本身的局限。不强求,随性而为,是最好的状态。所以,无论是笔触的变化,还是创作的思考走向,既和生理变化有关,也和生理变化无关。

2015年在意大利米兰驻地创作。图片由蒋正根工作室提供

邱敏:很多艺术家自己都有一些收藏,来帮助自己进行艺术思考,您自己有收藏爱好吗?

蒋正根:我自己并不刻意去收藏东西,但我更喜欢自然的东西,比如石头、旧木头,尤其旧木头我喜欢它的腐溃和斑驳,特别喜欢它的摩灭之美。自然的东西它不永恒,时时刻刻走在走向一种溃烂的、衰败的归宿,我觉得这才是自然中最动人的地方。我蛮喜欢日本美学中的那种废墟感,转瞬即逝的物哀。我特别喜欢那些很不起眼的东西,比如一块石头,一块老木头你捡回来或买回来的时候,它本来在自然化,如果你用手不停地摩擦,它会产生微妙的变化,与你会发生一种温馨的关系,这个微妙变化的过程和画画非常接近。艺术品我不刻意收藏,最多就是大家互相换一换。

蒋正根:日本有位学者叫四方田犬彦,他写过一本书叫《摩灭之赋》,他说“身在缓慢的衰亡途中,自是一种喜悦。摩灭途中的人,总站在时间的边缘。”他认为佛像最迷人的地方在于人手触摸过的地方,有点像我们说的包浆,有时间的痕迹在里面。其实我的创作虽然是用覆盖的方式,但我要追求的恰好是像营造那种摩灭感,我的作品不是去情感的,而是内蓄其中,它是在追忆时间。

蒋正根工作室一角,荣誉证书,2018年11月受邀参加“首届中国国际进口博览会”

邱敏:蒋老师接下来是否有一些什么新的计划?

蒋正根:创作是不预设的。我对自己的要求就是,一个人要做到“群居不倚,独立不惧”。