广州是中西文化交汇的重要城市,复杂且多样化的经商历史与西洋文化早已渗入到该城的方方面面。而在张钊瀛的艺术创作中,不难看出归属这座城的地域特点,正如他所说,各种文化之间的混杂状况是个人无法回避的现实。因而,中西方艺术史中的经典人物图像和场景,都轮番出演在他不同类型的作品之中,构成艺术剧场里的常客。他们在这位时代导演的安排下融入图像的大观园之中,形成看似绝对化的西方视觉图景。跨文化和跨媒介所造成的饱满视觉效果在愉悦看者的感官之时,又直击我们的图像时代。穿过历史的镜像,他的作品也可被视为对自我个体经验和感知的解剖所呈现出的一种社会现况——人们身处危机重重的环境中,如何建立出可行的信仰,同时找到救赎与被救赎之路。

胡凌远:《神话派对》入围了2022年Sovereign杰出亚洲艺术奖,能否请您谈谈这件作品呢?

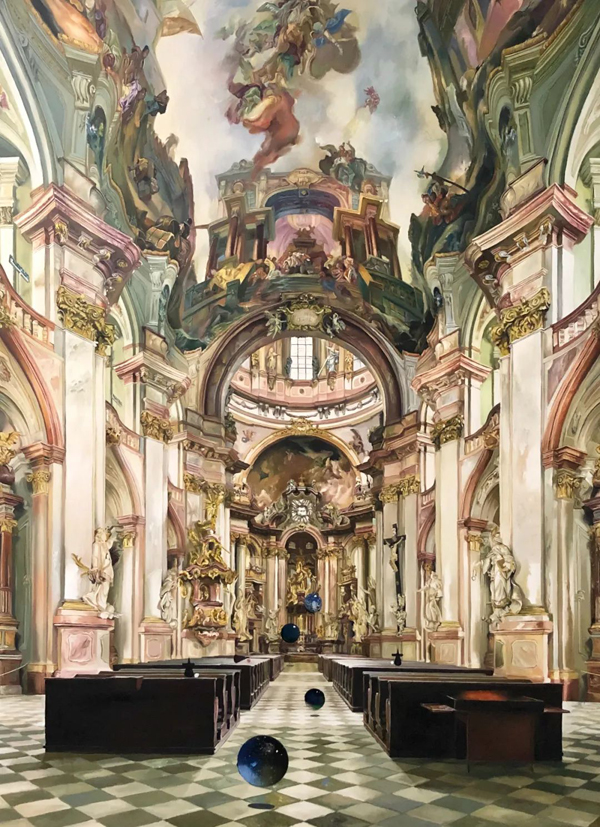

张钊瀛:这件作品属于《神话派对》系列,创作于2017至2018年间。谈到这件作品,我想围绕这个系列来讲,因为它们都属于一个系统都在探讨有关教堂和信仰的问题。但我讲的信仰在人与人意志或心理层面上,最终又回到人某个阶段性的信仰,比如我们对艺术或是对某些东西到底还有没有信仰。我早期在布鲁塞尔艺术学院读书时,看了不少教堂相关的资料。在我看来,画教堂或教堂之外的东西,它们会形成一个信仰的场域。在创作前期,我会保留信仰的外壳并在其中讨论人的关系。我很多作品的名字像极光、胜利之城其实都在讲人如何通过信仰达到理想的概念,同时,也表达一个剧场的概念。每个人对这个概念有不同看法,在我作品里也存在几种概念,一个是社会剧场,也更多的是信仰剧场的概念,即人回到精神世界的剧场。所以,我将精神剧场的概念加入作品中,并在画作里通过捏造或伪造的方式创作出教堂的形象,最终以苦行的方式一点点画完。这些都是我作品里的来源和讨论。

神话派对—成就,布面油画,130×180cm,2018-2021。图片由艺术家张钊瀛提供

胡凌远:谈到信仰话题,您觉得我们当代人有缺失信仰吗?

张钊瀛:我觉得这个无法泛指,因为保有信仰是不同层面上的,像我认识的人中就有对饮食的信仰。但信仰缺失也是我们这个时代的普遍现象。在我看来,信仰更多的是在精神层面上,即我们进行或完成一件事是否带有问题意识或是带有逻辑思辨的方式。比如,我们画画不能只是停留在一个形式或表面,而是要回到核心:我这么创作的目的是什么,这是否是带着问题意识去做的。尽管它未必能很好地解决问题,但它可以以不同的方式切入和思考不同事物角度的意义,如人与社会,人与空间,以及人自身处境等等。如果我们毫无反应,那我们的作品就缺乏核心和信仰。在艺术视觉中,信仰需要我们去思考如何将一种问题显形化或者是如何可视化一件抽象之物。这的确不易,但我们不能只做装饰性的美画而没有问题意识,否则就是艺术缺乏信仰的一种表现。

胡凌远:《神秘的派对》里那些戴着鸟头面具的人类是对疫情的呼应吗?

张钊瀛:这是件创造于2017至2018年,最早展出在安仁双年展的作品。2019年疫情来袭时,有人开玩笑说,这幅画很有预言性。我自己也惊讶了一下。但为什么这么画是因为我在国外留学期间想看杨·凡·艾克的《根特祭坛画》,但一直在修复中直到毕业都没能看见,于是我决定自己画一张。这其实就是我对一个东西处在极远又极近的关系中的处理,它离我很近但我又没法看到。在东方文化里,这就是一种近在咫尺,却又远在天边的状态,令我产生了伤感之情。另外,《根特祭坛画》也叫《神秘的羔羊》,但我去掉了羔羊,因为我觉得去掉一个最重要的东西也是凸显它重要的方法。在原作中,羔羊充当了献祭和供给角色,它把自己的血流出来供人们医治疾病。虽然很多人觉得这是医治身体疾病,但我觉得是医治精神和心理疾病。所以我也描绘了与此相关的元素比如医生的角色。之后,我发现其实不是这幅画有多偶然的撞到这个事,也不是什么预言,是瘟疫疾病、大自然灾害或其他种种人类还没有解决的问题一直都存在,我们可能每年都会讨论。我在画这个作品也是我和我们恰好处在一个未解决这些问题的时刻。

神秘的派对,布面油画,570×370cm,2017-2018。图片由艺术家张钊瀛提供

胡凌远:《泰坦之宴》是您最早受到关注的一件作品,它获得了罗中立奖学金。这件作品画面构思也很丰富和饱满,您表示这是一个做加法的过程。您是怎么确定做加法这个概念和表现手法的呢?

张钊瀛:我当时没想说做加法还是减法,只是我们当时看到的很多作品实际上是一种归纳和筛选,或者说是做减法的过程,比如抽象画。当大家都在做这种减法时,我可能会认为这对我恰恰是没有意义的,因为它会走向一种形式上的减法而没有问题意识,最终只是像当代艺术而已。基于这种环境背景,我在13年提出了做加法。我就思考我有什么方法来做加法并让它变为个人相对正确的概念。加上我这个人又比较叛逆,我就想找出自己的路子。其次,我也学过表演和戏剧,我认为剧场这个概念是在不断的做加法,它越混乱就会越密集,那这个加法也是成立的。因此我在面对这个问题。当有人观看你的作品,他会从中找到一些与他自身逻辑、视觉或是肉身经验有关的东西。之后,他发现这些东西的重组和重新排布又会脱离掉它们本身固有的客观经验或是它们的自主经验,那么它们就会像一个陷阱,而观众的介入就会瓦解作品本身原有的意义,产生了另外一种观察方式。剧场有个很有意思的点就是观众其实是最后一面墙,他们的介入才能完成整个东西的闭环,所以我说做加法的方式就是它糅合了其他不同形式,引导观众进入其中,但不一定要进入一个很宏大的剧场概念。他们可能像《泰坦之宴》一样,只是其中的一部分,比如一张画,一个装置或一个其他的东西。所以,观众从中找到自己的熟知之物,又掉入了这个陷阱。这就像一个局,这个局让做加法变得既复杂化又清晰化。

泰坦之宴,获得罗中立奖学金。图片由艺术家张钊瀛提供

胡凌远:这件作品是基于《迦拿的婚宴》对吗?您在其中描绘了不同的人物,但他们双眼都发出光束,我在您的《窥视世界》和《书信》中也看到相似表达。这样处理眼睛有什么特殊意义吗?

张钊瀛:是的,我使用传统画作是我创作的一个方法,也就是利用大家都知道的一些公共图像作为创作的母体来诱发人的集体意识和经验。如果我用一个特别陌生的图像来和你讲一个故事,你的浸入感和自信心可能就没有一个你读得懂的图像来得那么快。这是观众面对熟悉的公共图像自然而然产生的自信,因为他知道从哪来,也就更容易进入其中。

张钊瀛:表情语言能迷惑和骗人,但身体语言不会,它是最直白和诚实的。所以,我想削弱一部分表情语言来增强大部分动作语言,也就是body language。戏剧里有很多夸张的动作,较少的脸部,我想制造这种舞台感的东西。画作中眼睛的放射线会使人物有一种观察事物或观察东西进行扫射的感觉,而且他们会有交织点和分散点,这些都不一样。我在保留住这部分的同时,也利用它们来削弱人的面部五官和表情。另外,我也想在作品里形成一种共性,因为共性能引发代入感。

胡凌远:您从人的心理角度进行分析,很有说服力。分析心理学对您有影响吗?

张钊瀛:分析心理学是最早在一篇访谈中对方总结的。我当时在回答一个很重要的点,关于我们不断地调动自身经验或是他者经验的情况。我经常会提到荣格,因为集体潜意识概念也是他提出的。它的诱发性和诱导性能把人调动起来,这启发了我的创作。另外一个是剧场概念。我前两天在一个自述里曾笼统提到博伊斯的社会雕塑概念,就是在大环境或者大的空间当中,人的活动实际上已经成为雕塑的一部分,而社会就是不同的雕塑台。你在上面如何展示,这个雕塑本身就会形成一个社会的发展,包括人在处境活动当中的这种姿态,又都会形成社会结构。我想在作品里强调结构关系而不是把事情具体化。因为当一个东西被具体化和自定义时,它就失去了重要的意义。但如果它只是一个结构,就会变成像我们现在所说的一个变量,或者说一个不断变化的参数。那么在大框架处于不变的情况下,参数不断变,这个社会就是流动的。

神秘的派对,布面油画,70×100cm,2020-2021。图片由艺术家张钊瀛提供

胡凌远:您的老师怎么看待您使用的这些西方视觉图像呢?我们能否将这种图像狂欢理解为您个人对图像时代的反讽或回应呢?

张钊瀛:我使用西方图像一是源于我的成长环境,二是我的留学经验。我在川美油画系读书时,很多老师要我找具有中国身份的代表性图像。但我觉得我首先要清楚自己是谁,首先我出生在广州,这是一个混血城市,因此它给我的印象也是混杂的。比如教堂隔壁就是卖咸鱼的,卖咸鱼的隔壁就是一个茶餐厅。各种文化之间的这种混杂是我无法回避的。虽然我认为身份认同在当下有所退让因为这是早期的前辈艺术家在攻克的问题,特别是全球面临共同危机的处境下,但我无法回避我来自一个混血文化环境的事实。这也是真实的西方语境。比如,我使用的油画材料就来自西方,包括我们现在所说的这种图像学、图像志等等。所以我在真诚面对自己从哪来的问题。广州一到晚上就是霓虹灯,五光十色,有人会觉得这种地域特点造就了广美和央美、国美在视觉形象上的不同,因为它们整个视觉形象的最早根源就来自不同色系的训练。另外,我一般不画人物脸部,有两个原因,一个是我之前提到的共性。当我画一个中国人的具体形象时,我都会把他或者我想表达的东西回归到这个人是谁的问题上。当它变成了一个模糊的西方人物,而中国人又对外国人脸盲的情况下,这就会形成另外一种中国人阅读这个作品的一种关系。我会把中国经验或者我的教育经验、思维经验带入到绘画当中,而不是把它变成一个只对中国人和西方人显形的概念。

张钊瀛:图像的狂欢与其说是反讽不如说是面对,我在面对这个事件的态度,因为艺术家和艺术工作者更多是为观众提供一个入口,而不是把事情描述为完成。这个入口让看者去感知不同的东西,至于是讽刺还是其他,都是看者调动自身知识经验或自身处境经验来形容了。

胡凌远:怎么理解您作品里安排的人物,他们聚集一起有主配角之分吗?您会不会对某一个角色附加其他意义呢?

张钊瀛:我作为创造者,肯定会刻意编排一些角色。因为我之前也说过我其实是个导演,每天都在用导演的方式来决定谁是主角,谁是配角,谁是背景板等等。但回到阅读人身上,他可能更多的从自身角度出发,他不会觉得主角一定比配角更重要。他们可能会把自己代入配角,或是代入到其他角色中,就像我尽心地去分配好每部分,包括我对主角精心描绘,但阅读的人可能会觉得你的这个框裱的挺好的(笑),所以每个人的观察点不一样。我只能去把画面中每个指向性的点做好。

终身学习—白石图谱,布面油画,150×160cm, 2019-2020。图片由艺术家张钊瀛提供

胡凌远:《终身学习》系列里您分别选用了中西方不同的人物代表,比如齐白石,夏加尔,达利等等。您选择他们有具体的原因吗?通过他们您想表达什么呢?

张钊瀛:这整个系列是个定制款。我最早画的是齐白石,在画他的时候,我在想一个问题,艺术有什么作用。因为当时是2019年出现疫情,我只能呆在家里,我就在想疫情那么严重,那艺术还有什么作用呢?大家吃饭都成问题,人在解决基础问题的时候,所谓的精神层面的东西又有什么作用呢?然后,刚好那时候潮流艺术又被翻起来了。我觉得它很类似于当年的卡通一代。我就在想如果齐白石他们还在这个时候,他们会做什么呢?以前很多老艺术家或是他们同期的理论家会提出来艺术应跟随时代,提出收尽奇峰打草稿等等,当这些术语还存在的时候,齐白石会做什么呢?还会画鱼虾蟹?不一定,因为他也许会跟着这个时代进行潮流艺术,那我就想象了他的一个艺术史的发展,相当于伪造了一次艺术史。

终身学习(局部),布面油画,190×190cm(原作), 2019-2020。图片由艺术家张钊瀛提供

张钊瀛:后来我又在想每个人物总有一个自己的对象,我就去问我的藏家哪些人对你的影响最大。早期还选材在艺术史范畴,他们提供我素材,我就进行创作最终变成定制款。我在和他们聊天积累素材到成画的过程里,就像是开盲盒。这些作品最终都被收藏了,这是我做的第一次《终身学习》。之后,我觉得它本身的文化概念还可以被延伸到音乐,文化或哲学。这就从终身学习变成另外的东西,就像世界乐园:世界本身就是一个乐园,这里面有不同的板块而这些板块最终产生另外的方式和影响,比如吸引不同藏家找我定制。这是我第二年的工作。今年还有一个关于《终身学习》的展览,十月份会在上海举办,如果上海好转的话。但这个终身学习变成了生活道具。因为我们这段时间特别是上海这些地方要回到生活最基础的问题,那所有的东西都会回到最本质和具体状况下,那这些东西会如何形成一个生活所需要的东西呢?而它们在我的剧场当中又只是一个道具。这个时候一种矛盾的关系就形成了。《终身学习》是一个不断进行的系列,每年都有它自身的主题和它对当下问题所需提供的出口。我希望它成为一个形式,一个完整的系统,是跟随我生存处境生长出来的,是与人类发展处境基本同步的。它最终会成为一种记录而不是一副挂着好看的画作。

终身学习—达利的盛宴,布面油画,140×180cm,2019-2020。图片由艺术家张钊瀛提供

胡凌远:您不局限于某一种媒介,绘画、雕塑和装置等等都在您的创作中有出现,您怎么选择它们来配合您的视觉剧场的呢?

张钊瀛:无论是绘画、雕塑和装置,我都想超越它们本身的功能性进行表现。比如,绘画是剧场里烘托气氛的布景板,雕塑和装置是道具。实际上我希望把整个东西变成一个综合的艺术或者是一个综合体,不仅仅是作为观赏。但这不是一张简单的画能解决的问题。比如,我如果要做雕塑,那肯定需要三维或多维的方式,而绘画承载不了人立体观察这种空间关系的状况,那么它在空间和画布当中就会是两种不同的形态。我创作时也会考虑很多因素,最基本的两个东西,一个是它们放在空间当中必须是相平衡、不冲突的;其次,它们表述不同的问题;最后它们放在一个大的空间里会形成基本剧场概念,那它们的作用就会回到本身。就像我的绘画作品,它们有时也不是纯粹的一张四边形齐整的画,这种形式会突破了仅通过绘画所表达的概念。因此,我想营造的是作品和观众以及创作者之间形成的三位一体的关系。

泰坦之宴,综合材料。图片由艺术家张钊瀛提供。图片由艺术家张钊瀛提供

胡凌远:您近期也涉入了NFT,比如《世界独轮车》影像NFT。您觉得NFT给您的创作带来怎样新的语言呢?

张钊瀛:我觉得它跟艺术关系不大,但涉及两个问题,一是币圈,另一个是加密艺术,这有版权问题。现在很多人对于NFT的性质或它本身属性的理解是很单薄的,他觉得一个东西转换成电子,JPG或者是其他的格式,或动图,这就是NFT了。其实不是,它是有自身功能的。它在虚拟空间当中形成一种新的表达,或者说这个东西它有自己的一种基本属性。所以我做《世界独轮车》的时候是回避了在实体空间和我们现实空间中能做到的点,也就是不能直接转移对象。我要用虚拟世界里的虚拟材料去重新恢复一个虚拟的世界。所以这个世界独轮其实就是在一个艺术史里面书写一个开始的载体,我用独轮是因为我在写的时候,它就是一个独轮的概念,里面不断承载一个个叠加的文化史和艺术史。曾出现在一个世界中的具体事件出现在另一个世界当中,它们如何被重新组织和被语言言说那个世界里的事物是我认为有意思的部分。这种方式是我认为能用来表达NFT作品应有的属性和形态。

胡凌远:了解到您学过表演,如果将您自己看作一位导演,您觉得最像什么类型的影片导演呢?

张钊瀛:恐怖片,因为它能调动人的情绪和剧情的准确发展。我觉得最恐怖的恐怖片不是看的时候觉得恐怖,而是看了之后,使你在现实世界还觉得恐怖,并且会慢慢影响你对现实世界的判断,这是我觉得有意思的。我原来学表演既当过主角,也演过花花草草,我就发现从花草的角度来观察主角与观众的视觉感和从主角的角度来观察事物是很不一样的。我觉得这些都对我创作的影响很大。

张钊瀛,1988年生于中国广州,于2013年毕业于四川美术学院,2013至2014年于布鲁塞尔艺术学院作访问学者,澳门科技大学博士在读。目前任教于四川美术学院艺术人文学院,韩国三育大学硕士研究生导师。作为85后出生的重要艺术家代表之一。作品国际化视野是相当明显的,充分体现出跨媒介、跨语言以及跨时代的精神混合现场。长期研究,实践图像史,重构话语颠復性的“个人场域”。

张钊瀛的主要个展为:艺博画廊,上海(2021);南京艺术学院美术馆,南京(2019);MAO SPACE,上海(2019);一马画廊,成都(2018);L-ART那特画廊,成都(2016);艺元空间,武汉(2016);EGG画廊,北京(2015)。主要群展为:成都双年展,成都(2021);当代唐人艺术中心,曼谷(2019);“新艺术史:2000-2018年中国当代艺术”;银川美术馆,银川(2019);“从西部出发中国新现实艺术欧洲巡展”,德国达姆施塔特美术馆,德国,瑞士(2017);“ 社会剧场—第五届重庆青年美术双年展”,四川美术学院美术馆,重庆(2017) ;“接近美好世界-亚洲当代艺术周(ACAW)”,纽约凯尚画廊,纽约(2017);“今日之往昔—首届安仁国际双年展”,成都(2017);艺术理想国,尤伦斯当代艺术中心,北京(2016);深圳雅昌艺术中心开馆展,深圳(2016);《“20×20”绘画展,保利博物馆,北京,香港,澳门(2015);“创客创客第二届CAFAM未来展”,中央美术学院美术馆,北京(2015);“潮汐间华宇青年艺术家邀请展三亚艺术节”,艺术三亚,三亚(2014);“罗中立奖”,获奖作品,重庆美术馆,重庆(2013)。

张钊瀛的作品由中国美术馆、白兔美术馆、今日美术馆、JAN VAN DER TOGT MUSEUM、重庆美术馆、罗中立美术馆、南京艺术学院美术馆、常青藤计划、L-Art画廊、艺元空间、Mao Space、王广义先生、汪海涛先生、里柯先生(胶囊画廊)、Mr.James、禹丹女士、程守太先生、曾梵志与曾梵刚先生等收藏。