卢征远是一个跨媒介、跨专业的新锐艺术家。他在创作时,特别像一个耐力很好的长跑运动员,不断给自己的思维惰性设置障碍,也给观者提供一种延长视觉感受力的开放性空间。但同时他又像一个短跑运动员那样具有爆发力,不断自我突破,自我颠覆。他是怎么做到艺术上的迭代思维的?从艺术家到艺术策划人,他又有怎样的思考?

卢征远,图片由卢征远工作室提供

学院派的训练不是对创新的抹杀

邱敏:2006年您的毕业创作《天堂》还在做一些现实主义的场景,有生命、死亡、底层的东西,学院派的痕迹比较强。后来您逐渐从对雕塑语言本体的探讨,转变为不同形态、不同媒介材料的尝试,您怎么看待学院教育和创新之间的关系?

卢征远:我感觉自己其实也挺学院的。因为对“学院”的定义在今天也在发生变化,不再是保守的代名词。学院在教育理念上有变化,学院内部自身也在变化,在继承传统的基础上,也在不断的做各种跨学科和具有前沿性的探索。新的艺术形态和观念会随着时代的发展更新迭代。创作一件作品只是一个结果,艺术的核心工作是不断对既成的东西进行突破,并不仅仅限于绘画、雕塑的艺术的形式,而是借助于艺术这个载体去展开新的启发、提出新的问题,提供给人们观看世界的新视角。一件作品好比艺术家在创新的探索之路上留下的标记,而做这些标记就是为了探索新的可能性。发现标记和重新标记就类似教育与创新的关系。当然艺术不是为了创新而创新,我们要对一切可能的惯性思维保持警觉。

天堂(等身大),树脂上色,2006,图片由卢征远工作室与台北诚品画廊提供

卢征远:对我来说,所谓艺术的创新其实是一个缓慢的、生长的过程,它并不是一个突然的东西。学院派的训练不是对创新的抹杀,恰好它是一个从沉淀到觉醒到突破这样的一个渐进性的教育过程。以前我们总是倾向于以对立的方式看待学院派和实验,这两者并不是完全对立的。今天中国的当代艺术,真正的原动力或者策源地,很多都从学院里涌现,学院提供的创新成长的土壤。

卢征远:创新是需要逐渐培养的。创新通过提问和思考,让你的认知边界不断被突破,不断地带着问题去感受,从而建构起一种新的认知模型或者新的看待方式。这在我受到的学院的教育中是统一的,它是一个逐渐生长的过程。比如早期学习的写实绘画训练,锻炼的恰恰是我们的观察能力,这种洞察力是发现问题的前提。一张写生绘画不可能如同照相机的完全记录,需要对客观世界进行归纳和整理,从中寻找新的内在关系,并在原有的视觉形态语言上找到新的突破口,提供新的视觉样式和表现力。这都是学院教育提供的创新基础。

真正的艺术不是展厅里陈列出来的实物

邱敏:2009年的时候您在尤伦斯当代艺术中心做了《84天,84件作品》,您设置每天出一件新作品,能做到日日新吗?您怎么理解创造力或者创新,是每天都有变化吗?还是通过这个变化去逼迫自己的行动力被搅动起来?

卢征远:每天都出一件新作品不是目的,它是一个规则的制定。作品本身就是由规则和外延所构成的,而不是具像化的每一件实物。每天创作一件作品,是一种高速的创作方式,逼迫我去面对当下的生活和身边触手可及的材料。在高速运转的同时,自我以及日常的生活,包括吃喝拉撒等所有的东西都被“措手不及”的卷入艺术,形成对惯性的摆脱。这个项目最后展示的不只是作品或者所谓的呈现结果,最重要的是它所呈现的整个过程,而这个过程包含了观念、关系结构以及时间性。

84天,84件作品(展览现场),图片由卢征远工作室提供

卢征远:2009年我在尤伦斯个展做的《84天,84件作品》,当展览84天结束的时候,这个展览才真正开始完整地呈现。大家会注意到每天展厅都在增加一件作品,作品在展厅里不断生长。我把自己的网络博客的地址打印出来,贴在尤伦斯美术馆的墙上,让观者可以登录去查。由于每天必须更新一件新作品,它就像一个监督机制。对我而言,需要面临所有不确定的挑战,这种挑战即是与自我的角力,也是与公众对话。而且这个作品也引出了之后的“合作公社项目”,以及公共艺术项目的一系列思考。艺术家跟公众对话的这种方式和结构,产生了新的逻辑和语境,这种交互体验模式跟任何时代都不一样。

84天,84件作品(展览现场),图片由卢征远工作室提供

邱敏:84天非常长,每个人都有不同的情绪周期,是否在此期间内遇到一段情绪很低落,什么事也不想做的时候,您在作品当中会去怎么呈现呢?

卢征远:展览中我向公众呈现的是一段生命体验。我跟尤伦斯艺术中心签署的展览合同时我是必须在84天之中,每天完成一件作品,并且在展厅里把它展示出来。不是说每天提供一个想法,而是每天把这个想法从创意—实施—展示—发布博客,它是一条完整的创作生态。84天时间将近3个月的时间,非常长,如何保证每天都做出一件新作品,造成非常令人焦虑的高压状态。但其实我发现,当你去面对每天的生活和每天的自己的时候,回到最真实的世界和面对时间和空间变化的身体存在时,作品就等在那里。

84天,84件作品(展览现场),图片由卢征远工作室提供

卢征远:我记得有一天风很大,根本没法到工作室去创作,我就把相机绑在鱼竿上,然后悬挂在窗户边,拍大风吹相机镜头的录像。当我把相机收回来之后,发现暴风吹动的相机拍摄出了一段非常奇怪的镜头。

卢征远:还有一件作品,是我当天情绪非常低落,根本就没有心情去创造作品。我就对着镜头,笑,一直笑,笑到面部僵硬,眼泪落下(这段影像这次在川美美术馆的展览中展出了)。

卢征远:还有一天是中秋节,而北京有雾霾,根本看不到月亮。我就在网上搜索了一个月亮,把它在电脑上全屏显示,我把家里的灯全部关掉,在电脑屏幕上欣赏月亮。那一瞬间我发现这就是今天我们对传统的一种新的回应和想象:电脑屏幕里的光代替了天上自然的月光,它是今天的诗意。这些作品不是所谓的创意出来的,而是生活出来的。

邱敏:您后来又做了“合作公社项目”,这件作品和《84天,84件作品》有什么区别?

卢征远:艺术家的创作不是为了生产,生产是应对于产品这样的概念,之所以艺术家需要持续不断的工作,是因为思考是在具体的实践之中累积和迭代的。《84天,84件作品》的工作方式和所触及的问题,引发了后来我的“合作公社项目”。不同的是它开放到所有的观众都可以提供一块材料或者一个概念给我,然后我根据提供的信息继续创作,创作的同时会在线发布,再在线拍卖,它形成了一个微缩的艺术生态链。我不太预测结果到底会怎么样,接受一份未知挑战对我来说更重要。我不想为自己贴一个特定的标签。其实这些都只是外界对你的称呼,只是代号而已,我们不能因为一个代号去限制自己的工作边界。有时候设定边界是在于是否对你的思考有推进。

合作公社(展览现场),2015,图片由卢征远工作室提供

卢征远:“合作公社项目”又生长出“花家地双年展”这个项目。最初是被邀请在50平米的出租屋里做一个展,因为之前有几个艺术家在里面做了个展,他们认为这种临时性的替代空间或者公寓艺术,可以重新去激活美术馆或者画廊的可能性。我觉得恰恰是在这样一个小小的出租房里,它需要承载一个更大的艺术活动。

邱敏:全球有各种艺术双年展,以至于后来很多城市一旦举办大型艺术展览就命名为双年展,您为什么取名为双年展,口气这么大?

花家地双年展(展览现场),图片由卢征远工作室提供

卢征远:我之所以取名双年展,是因为双年展在艺术圈里是花钱最多,规模最大,影响力也最大的一个艺术盛会,但用廉价的出租房这样一个日常的空间去展示,并在短短几天里,邀请了100多个艺术家在这个空间里做了展出。这100多个艺术家的作品并不是堂而皇之的在出租房里被展示出来,在布展的时候,我把所有作品全部藏在空间之中,所以当你进入到50平米的出租屋之后,房间并没有清空,床、沙发、电冰箱、洗衣机等等都是原模原样地放在那里。作品要么放在锅里,要么就放冰箱里,要不然放在枕头下;一件摄影作品被完美的伪装成一张扔掉的杂志,塞到垃圾桶里;一个录像作品直接放在电视机里,就像日常的电视剧一样被循环播放。虽然有100多件作品,由于它们都隐匿在空间各个地方,你根本看不出来这是一个展厅,它就是一个出租房。这里的日常的状态和我们对双年展固有的想象之间发生了碰撞,甚至很荒诞。当语境被切换之后,宏大和微观之间产生了某种断裂性关系,这个才是有趣的,真正的背后的思考在于能否引起大家对这个事情的新体验和重新思考。

花家地双年展(展览现场),图片由卢征远工作室提供

卢征远:所以有时候我在想我到底是在做一件作品,还是在策划一个展览。但好像这个问题根本不重要,重要的是你的工作是否有创造性和启发性。

手机里的朋友圈是今天的广场

邱敏:您几乎每年就在尝试新的媒介方式,从雕塑到绘画到灯光作品,还做过声音装置、网络艺术,以及参与策划一些公共艺术项目等等,这些艺术形态的转换是自身内在的思考,还是根据艺术潮流而行?

卢征远:并不是我一定要追某种潮流,而是因为我发现原有的艺术手段不能满足我现有的思考,不能呈现要表达的艺术问题,所以我去探寻一种能对应我现有思考的新的视觉语言形式。就好比原有的词汇或者语法结构并不能表达清楚我的想法的时候,我就要创造一个新的词汇或者建构一个新的语法去表达,让我能够把我所思所感说出来。

彼岸(局部),图片由卢征远工作室提供

卢征远:比如这几年我在思考公共艺术时,我发现对雕塑家来说,之前的公共艺术更多表现为城市雕塑,承载的是一个公共的空间问题。但是在互联网时代,公共艺术面临的是从广场式的公共空间转化为网络在线的虚拟空间的问题,这是公共艺术所面对的一个新的语境。也就是说,手机里的朋友圈是今天的广场,那么我当然要在互联网上采用一种新的语法方式,把过去的公共空间转化为一种线上的方式、一种公共的时间。这种线上方式不是赶时髦,不是说我今天发现互联网大家都在用,所以要通过互联网来做艺术。当我意识到这个问题的时候,我可能就会通过互联网去参与,这跟以前我们在广场做一个公共雕塑是一样的。

合作公社(展览现场),2015,图片由卢征远工作室提供

邱敏:您是一个性格上叛逆的人吗?

卢征远:我不认为性格的叛逆是创新的原驱力。既有维度被不断被打开,才能使艺术边界的拓展真正具有扩张性,这才是所谓的颠覆和创新。创新不是故作姿态,创新需要面对的是孤独和勇气。艺术的创新不只是告诉别人“是什么”,而是要提出问题,提出新的问题。带有发现问题的眼光,批判地去看待所有的我们习以为常的东西,这些并不是叛逆所能给予我的能量,而是孤独带给我的勇气。

邱敏:您研究生时期师从隋建国老师,他是中国当代非常优秀的艺术家,他对您的影响是什么?

包裹的枪,黑色天然大理石,151×81×32cm,2015,图片由卢征远工作室提供

卢征远:他对我的影响没有视觉样式上的影响,隋老师不是一个在固定视觉样式里去反复工作的人,他从早期的用钢筋焊在石头里的系列作品,到恐龙(《Made in China》),到中山装系列,到后边的大提速的这种机械装置,再到盲人肖像的雕塑,他的艺术形态一直在变化,而不变的是他不断的发问与思考。他对我有两点的影响:第一,要不断的自我突破。突破和颠覆是一个艺术家的优良品质,但在今天这种快节奏的碎片化的世界里其实是危险的,因为今天的艺术传播会固化我们的认知,但我认为它更加宝贵的。比如像徐冰老师的创作,也并非是在一个墨守成规的艺术形态里边,他的《何处惹尘埃》用的是灰尘;《凤凰》做的是金属装置;《背后的故事》用的是垃圾的灯箱装置。他和隋建国老师的作品都不是在一个艺术样式里去呈现,所以艺术家不断自我颠覆是最重要的,而这些颠覆的表面背后,其实是对一以贯之的问题的思考。第二,创新是来自于对问题的思考,要有批判性的去思考问题。不管隋建国老师也好,徐冰老师也好,他们的艺术形态语言虽然不断在变化,但其实他们的变化是建立在一个内在根基上。徐冰老师思考的是中国传统文化在中国当代语境下的转化,《凤凰》既有中国传统文化的记忆符号,也有当下的印记;《何处惹尘埃》针对的是911事件,但采用了中国禅宗的偈句;《背后的故事》用中国传统山水符号去呈现今天的社会景观。隋建国老师的《Made in China》,虽然用的是恐龙玩具的放大,但它应对的是当下的社会。我觉得好的艺术应该是具有颠覆力的,敢于突破自我,甚至否定自我,带着问题去不断前行。

过去的即将到来系列2,大理石,45×45×29cm,2015,图片由卢征远工作室提供

邱敏:您很看重思维迭代,您怎么看待艺术史上大师们的经典?

卢征远:经典从学习的角度来说,过去我们叫温故而知新。最初我们是从单一的认知层面去看它,但当你的认知层面更新之后,你会产生新的视角。所谓的经典其实是在你的新的认知上不断被刷新的,我们对于历史的一个回望,其实也是这样的一个过程。经典对我而言,是一个契机,更重要的是思维的更新,你首先要处理的是你和当代的关系。

无穷,布面油画,20×20cm(每张尺寸),数量无限,2008,图片由卢征远工作室提供

卢征远:比如说我很早之前曾经做过一套名为《无穷》的作品。我照着一张鸡蛋的图片画了大概600多张,在画的时候给自己设定一个规则:尽可能把每张画画得一模一样。但是最后我发现这个其实是很难的,因为手工的绘画非常容易出现误差。小时候我刚开始学画画时,曾经听到达芬奇画蛋的故事,说他画的每个鸡蛋都不一样。当时我觉得达芬奇太伟大了,但现在想想这个故事本身很可疑,因为画成不一样太容易了。所以这件作品是不是也是对经典的一个重塑?如果你说我是在回应达芬奇吗?好像不是;是在回应达芬奇所创造的这个历史,从而去批判达芬奇吗?也并不是。我只是去发问到底什么是重要的:是创新还是重复?其实这个作品提出了很多问题,提问的价值或许比答案更重要。当代艺术最宝贵的是每个人通过一件作品在上面投射出自己的答案,而这个答案是开放的,不是唯一的。

你的手机相册就是你的目光

邱敏:您后来也参与过一些公共艺术的策划活动,您怎么看待艺术家和策展人之间的身份转化?

卢征远:我曾经策划过一个叫《目光》的项目,邀请了10个艺术家公开手机相册的前100张图片,前提是这100张图片不能删减。这里面自然就引发了窥探性,当一个人的手机成为你身体的第二器官时,你的手机相册就是你的目光。非常有意思的是,每个艺术家的相册都千差万别,这种差别甚至超过了作品,通过一种规则制造出的艺术编码是这个项目最核心的。

邱敏:您在每次参加展览时,会先考虑作品,还是先考虑场地,或者会刻意地预设一个观众正确观看作品的方式吗?

卢征远:我尽量不去预设,通常我会给出一个结构,让观众自己在这个结构里去寻找具体的内容。面对展示场景,有一些是技术层面对空间的处理,还有一些是对于概念部分的处理,这两者不太一样。在川美美术馆的展示空间里,比如说这么高的空间如何被激发,既要有技术层面,也要有对话层面,它不是一个简单的视觉空间的问题,它还有一个上下文语境的关系。从语境空间来说,它是一个美术馆,是一个白盒子的概念。而前面我说到的花家地双年展在出租房策划的展览,它是一个50平米的廉价和陈旧的出租屋,那么这两个空间的语境是很不同的。观众进入之后,他们对现场的感受也会受到空间环境的影响。所以我们在处理一个空间问题的时候,有很多维度,不只是简单的看这个空间的长宽高,墙面什么颜色,使用什么灯光,这些只是一个具体的物理条件。更重要的是空间背后的语境,有特定指向性,它会融入进作品的结构之中。

我们的岛屿,雕塑,紫外线感光涂层、树脂纤维、钢,5×5×1.1m,2021-2022,图片由卢征远工作室提供

邱敏:作品和环境成为一个稳定的状态,形成观众正确观看作品的方式,从某个角度来说,也是在抵制快速的展览。您能结合这次川美的展览,谈谈您对现场的控制力吗?

眼里尽是光,软质纤维、钢、灯光、声控装置,尺寸可变,2021-2022,图片由卢征远工作室提供

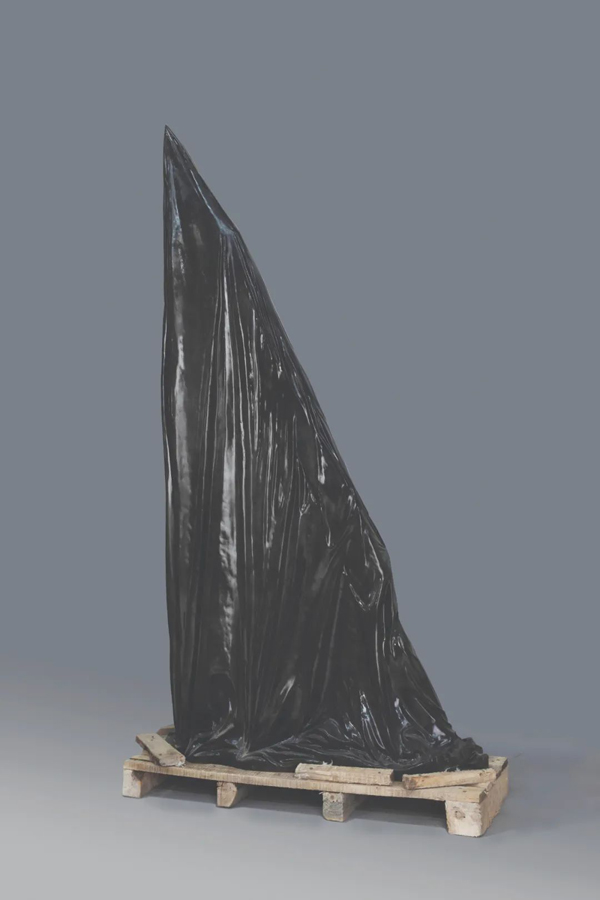

卢征远:这次展览对我来说它是一个系统结构,在观展的体验顺序和流线上有整体性,这些作品形成相互依托的结构关系。比如一进展厅,你看到了那件黑色的装置,你呐喊时,灯光感应闪烁,跟整个空间的黑色交相辉映。本来很崇高的一个空间有了情绪性的释放。然后你进入到第二个空间,你的手触摸感应器会感应到你的心跳,当情绪是平稳的时候,它会变成蓝色和平静;当你的情绪波动的时候,它会变成红色和凌乱,整个的空间把你内在的情绪可视化。到了第三个空间,你看到了大量的面具,你发现自己处在不同身份的人群之中,不同的人格汇聚在一起。而当你折回到快递箱搭建的洞穴时,洞穴是个回到母体的原始状态。同时你能听到从北京的工作室快递到川美美术馆整个行程的录音,我们本身就是在漂泊的世界之中被运来运去的快递。接着你走出展厅,看到户外白色的地图地形。当你站在旁边,你挡住了阳光,留下阴影,红色部分就变白,而一旦你离开,你的阴影被阳光照射之后,它又恢复了红色显影。一切都烟消云散。那么整个这样的一套完整的体验,它是像一部电影那样跌宕起伏,有渐进,有高潮,有收尾。最后你回到影像厅那几个影像,它们呈现了关于身体和自我的一些片段,用非常具体的个人日常情绪去回应每个人的个体经验,进而达成一个公共性的展开,它们之间形成了结构性关系重塑。

卢征远,中央美术学院造型学科基础部副主任,中央美术学院副教授、硕士研究生导师,中国雕塑学会会员, 中国城市雕塑家协会会员。

作品于巴西库里蒂巴双年展、澳大利亚邦迪海岸公共雕塑节、上海国际双年展、深圳国际雕塑双年展、东湖国际生态雕塑双年展、德国波恩当代艺术中心、罗马当代艺术馆、澳大利亚悉尼白兔美术馆、智利普罗维登西亚文化中心、葡萄牙里斯本艺术馆、中国美术馆、中央美术学院美术馆、上海龙美术馆、今日美术馆、北京时代美术馆、伊比利亚当代艺术中心、国家大剧院等展出。

在台湾台北当代美术馆(MOCA)、尤伦斯当代艺术中心(UCCA)、泰康空间、四川美术学院美术馆、巴拿马当代美术馆、哥斯达黎加美术馆、北京798白盒子艺术馆、雅昌艺术中心、北京蜂巢当代艺术中心、纽约艺莱画廊、中国台北诚品画廊、中国台北采泥艺廊、中国香港Angela Li画廊、意大利玛蕊乐画廊等举办个展。