张朝晖以其极富秩序性、有机性和极简性的水墨语言,成为中国当代水墨领域中不可忽视的一股独立力量。张朝晖曾先后受到中西方艺术文化和教育的洗礼,1988年,从南开大学历史系博物馆专业毕业后,供职于中国美术馆,后前往美国纽约巴德学院学习策展专业,并于中国艺术研究院和中央美术学院攻读艺术硕士和博士。多样化的艺术培训和职业经历促使他突破传统水墨的表现形式,将水墨媒介置于当代语境,进行全新的提萃嫁接与融汇。最新水墨作品中,张朝晖对“光”、“空间” 、“色彩和水墨之间的关系”展开研究 。今年上半年,在日本福冈亚洲美术馆举办的书画群展和日本九州艺文中心举行的第二十九届亚洲艺术展中,他展出了三件创作于2021年的水墨作品,并被展出机构收藏。

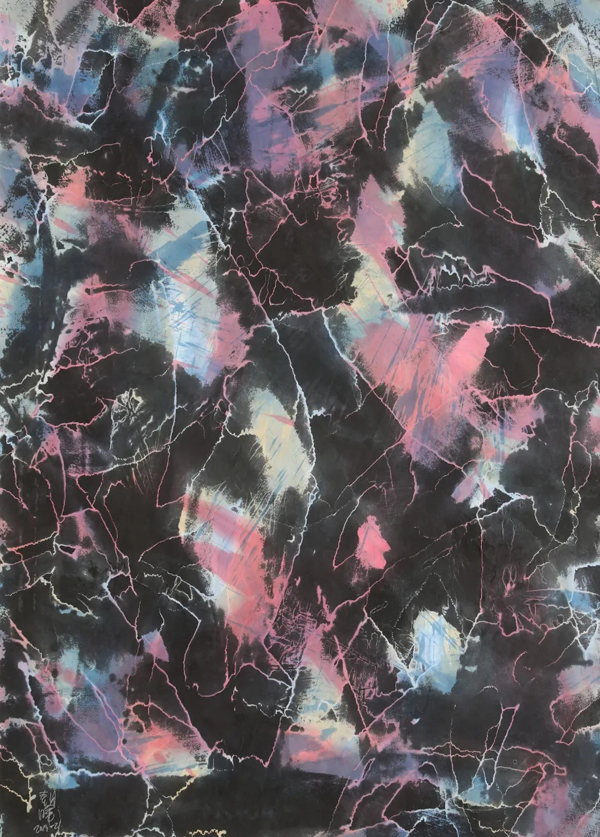

张朝晖,彩墨系列,宣纸水墨颜色,180×130cm,2019-2021,图片由艺术家本人提供

胡凌远:聊一聊2020年,您当时还在纽约,主要是过来看展览吗?

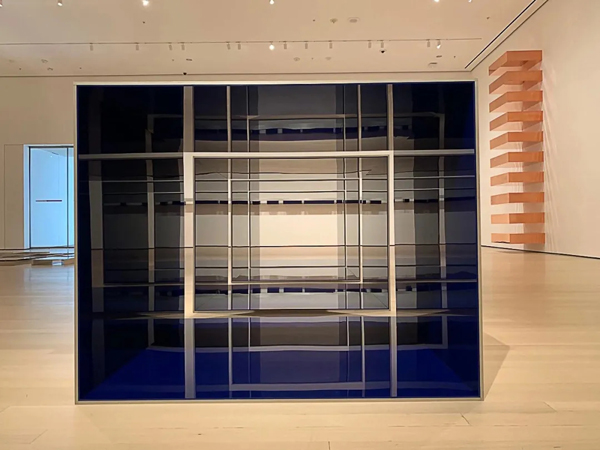

张朝晖:对的,主要是去MoMA看JUDD的个展,因为这些彩色、半透明的作品以前没见过。看到原作后,材料之间的折射和透光所产生的空间性色彩,令我意识到色彩的主观性和想象性能激发无限的灵感。你从不同角度观看,同时受到展厅环境的影响,比如观众的移动,都形成了一种别样的吸引与诱惑。这完全不同于之前看他作品所产生的既理性、独立,又生冷、坚硬的视觉心理。这次通过色彩和材料构成光之间的关系,感受到他作品里是存在感觉性的东西。从艺术角度而言,人的直觉感受力会被结构、空间、光所吸引,并不是源于一种诗意,而是源自色、空间、光交织构成的一种存在。这种存在是散发自艺术家的精神世界,充满着高级和不寻常。

唐纳德·贾德(Donald Judd)个展,纽约现代艺术博物馆,图片由艺术家本人提供

胡凌远:您的作品也很难察觉到感觉性的一面。水墨在您笔下有种被规训的即视感,视觉呈现上与传统水墨也大相径庭。您是如何把控这种不可控性的呢?

张朝晖:在艺术中,理性或感性很难说清楚。艺术创作是一个随机、偶然的过程,创作者交织在理性与感性之中,形成了对直觉的准确把握。我本身是一个感性的人,所以需要理性来节制和平衡,而不是挥霍无度的表达自我感受。在60年代的纽约艺术舞台,抽象表现主义艺术家们就表现出无节制的“滥情”,随后涌现出一批走向另一个极端的极简主义艺术家。我自己的艺术发展也可能在两个极端之间循环往复。当然,相比油画,水墨具有很强的流动性。传统水墨画家可以恣意妄为地发挥写意画的特征,但即使是大写意水墨画,杰出的艺术家仍懂得如何节制和控制,并通过长期的练习和人格修为,把握水墨的高级和微妙之处。因而,在前一个时期的水墨画中,我就注重强调笔墨的自律和节制,来赋予水墨理性的色彩。水墨理论家刘骁纯先生生前也十分强调笔墨的重要性,并希望今天的水墨画家将传统笔墨升华和转化为当代笔墨语言。他认为我的笔墨转换就是难得的成功范例。

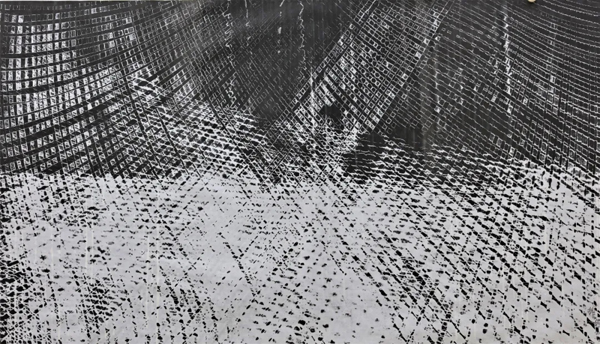

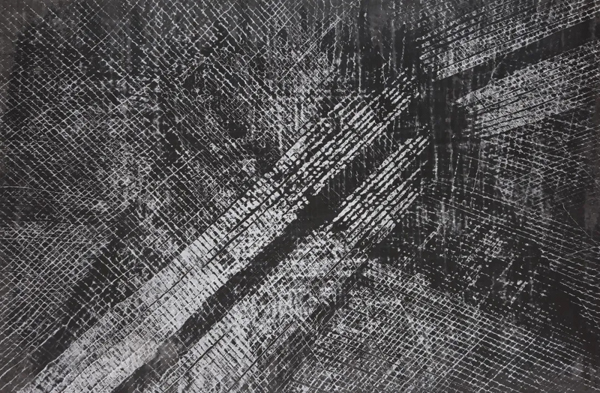

张朝晖,黑白系列,宣纸水墨,140x180cm,2021,图片由艺术家本人提供

张朝晖:当然,水墨的生发性可能会让一些未受过审美和学术研究系统训练的人把它当作一种本性。从哲学艺术来说,水是遵照自然法则——高低或重力流动,也是物理法则。所以,我认为水墨可能还有另一种本性,就是理性。我想借助现代文明背景之下所发育出的一种理性光辉,来关照水墨,让水墨找到另一个出口。

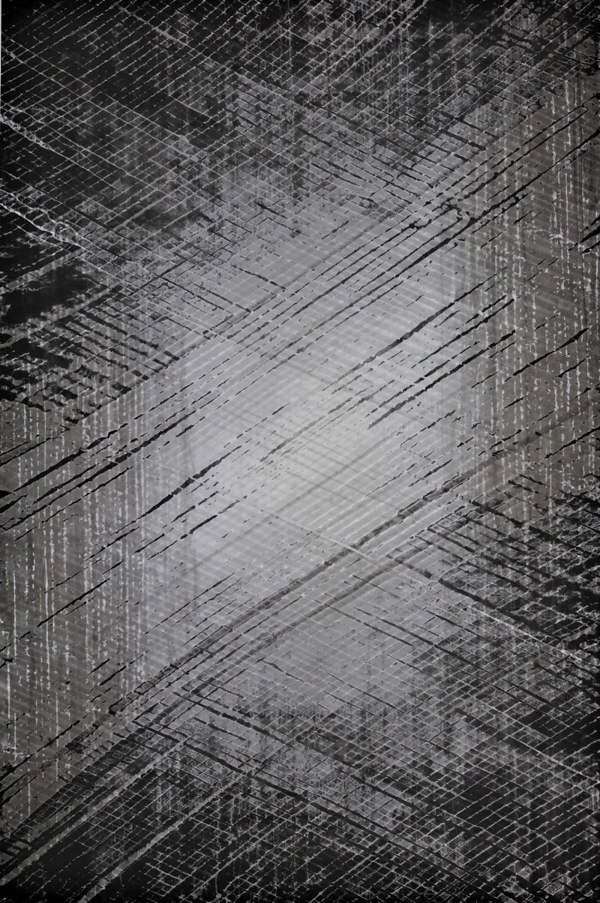

张朝晖,黑与白,宣纸水墨,179×97cm,2021,图片由艺术家本人提供

胡凌远:1997年您在亚洲协会艺术博物馆实习时,就探讨过要纳入水墨作品在《蜕变/突破:中国新艺术》(Inside /out: New Chinese Art)中,您当时对水墨似乎有清晰的方向感?当时是什么情况呢?

张朝晖:我当时是从艺术的历史发展角度来思考的;其次,如果当时的水墨艺术家张羽、刘子健、阎秉会等人没有被纳入,对个人而言会是一种遗憾。10岁以前,我就喜欢水墨画,临摹过像齐白石,《芥子园画传》。初中时经常去故宫看画,后来学习美术史包括到美国留学,水墨在我心里都充满着灵气和鲜活的生命气息。但85新潮时期的现代、实验水墨并未打动我,因为有刻意去造现代的假象。从某种角度来说,那时候的水墨艺术还缺乏现代文明理念和意识的积淀以及关照。于是,本土艺术家只能按自己对现代文明的浅显理解来改造水墨,因而它的艺术感觉会比较粗糙生硬。但我认为有稳健的建设性才是彻底的反叛。

张朝晖与 Sarah Bradley,亚洲文化理事会,1997,图片由艺术家本人提供

张朝晖:另外,当时在纽约学习期间接触到一些西方现当代艺术家,发现他们把自身传统的某种媒介或审美形式进行再创作和转换后,迸发出一种现代审美。这启发我对水墨的思考。水墨作为一种客观的物质材料,传承有千年,其中的很多元素是可以转为一种当代艺术表达。因此,如果中华文化背景下要涌现出被世界所共享的当代艺术,水墨应该是必然选项。在我回国之后的二十多年,水墨的创新也的确成为一个关键的当代艺术版图,拥有很大的发展潜力。

胡凌远:您八月参加被誉为“艺术界亚运会”的《第二十九回·亚洲国际美术展》(九州艺文馆)。这是您的艺术第三次进入日本,此次是受到策展人邀请吗?与往届相比,这届有何不同?

张朝晖:这届美术展最大的不同是有十来位中国水墨艺术家参与。这次是受到组委会里的安永幸一先生的邀请。实际上,我的艺术与日本福冈也很有缘分。在早期创作水墨画时,有一个日本老雕塑家来我798的工作室参观,特别喜欢我画的山水,然后说,“你的画出现了我所希望的东方现代美术”,并将这些作品与我小时候特别崇拜的艺术家东山魁夷比较。后来,他将我的水墨作品推荐给福冈亚洲艺术博物馆的馆长安永幸一先生,促成我首个海外个展《山和水》(2014)。安永幸一先生当时表达,“你的作品可以走出中国,走出亚洲”。后来,美术馆收藏了部分作品。令人惊讶的是,收藏的证书是由福冈市长签发的,不仅是博物馆的收藏品,更是福冈市的文化财产。

胡凌远:这是很高的评价了。

张朝晖:(笑)我对水墨秉持着全面开放和绝对自由的态度,因为艺术创作是世界上最自由的事情。在既定条件下保持纯粹的开放和自由,这也是艺术存在的价值和意义。只有心灵的自由才能让作品传递出无限自由的可能性。

张朝晖毕业展开幕,巴德学院美术馆,1998,从右到左:徐冰、Sarah Bradley (亚洲文化理事会艺术项目负责人)、张朝晖、Alison Knowles (激浪派运动的创始成员,张朝晖的房东),图片由艺术家本人提供

胡凌远:与您的成长环境有关?

张朝晖:还是有的,我小时候生活在部队大院,等级森严的生活环境形成叛逆的性格,同时造就对自由的渴望。这种文革晚期大院的生活在电影《阳光灿烂的日子》中有所表现,不过我没有电影里的孩子那么调皮捣蛋,而是从小喜欢艺术,并且期望跟随自己的心来把握未来。大院里住了很多高级知识分子、老红军、将军等。他们都喜欢画画写字,还会定期举办一些文艺沙龙,经常邀请启功和赵朴初来大院做笔会。这种文艺沙龙的氛围,对当时的我来说就是一种独特的存在。因此,我经常去看就受到了熏陶。

胡凌远:这次参展作品由《黑白系列》(2019)换成了《光裂变》(2016),这是什么原因呢?

张朝晖:我想这是策展委员会决定的。但这也是一种较好的安排,可以避免重复,因为六月份的时候,《黑白系列》就在福冈亚洲美术馆国际书画展上展出了。这个系列是由前几年的《光与线》系列发展来的,里面减弱了光,突出黑与白的对比,但空间感还在,而线的表现不一样了,更像古代石刻画拓片中的线条。当然画面依旧是抽象的。现在看来,将传统艺术中的视觉语言或者审美感受融入自己抽象性艺术创作中,是我水墨艺术的一个特点。可能跟我学艺术史和博物馆学有关。而展出的《光裂变》能将我艺术发展上的连贯性和延续性呈现出来。它和2014年的作品更接近,属于光线系列的进阶版,弱化了光,突出水墨材料的质感。从远看像是深灰色的平面抽象作品,但走近看是水墨横竖线交织成的一种密集的留白效果,像是小小的光点在闪烁和跳动。这是我觉得比较好玩的地方。

胡凌远:熟悉您作品的人确实能从中感受到这种艺术脉络的呈现。我觉得《黑白系列》里线与光、黑与白的对比构成了一种立体空间与想象,令我感觉到一种科幻或是建筑感。

张朝晖:其实,不少对中国文化不是特别了解的朋友觉得我的作品充满神秘感和不确定性。这可能与自己的文化背景以及成长经历有关。你提到的建筑或科幻是我一直的兴趣所在,买过很多建筑书,去博物馆也喜欢先看建筑外观。除此之外,我喜欢观察自然生物的生长,因为生命本身的精彩和强大的生命力是很感人的。我现在画室所在的院里养了一些鸡猫狗,它们的成长过程与人类生活是相互依附且相似的。这些都潜移默化的隐藏在自己的意识当中,我希望作品也是自然生长的过程。我一直认为艺术家应该用直觉去感受世界,传达自己对扑朔迷离的未知世界的把握。这样,艺术才能与科学、哲学、宗教拥有同等的价值。但创作时不会想那么多,每个系列都有不同手法,会做不同尝试,也许失败,也许成功发展出新的语言表达,但它们都衍生于谱系之上,这个过程就是开放的。

张朝晖,彩墨系列,宣纸水墨颜色,179×131cm,2019-2021,图片由艺术家本人提供

胡凌远:谈一谈您的设色水墨作品,它与《黑白系列》有关联?

张朝晖:两个系列是同步发展的,都是经过三年多的探索才逐步成熟。从感性角度来说,我想保持水墨的纯粹性,但也压抑了对色彩本身的表达。记得在红门画廊第一次展出色彩作品时,别人有些纳闷,但我开玩笑说,我想给你点颜色看看(笑)。实际上,《色彩系列》是研究色彩与水墨关系的结果。西方绘画史上色彩极其重要,有无数的色彩大师,如伦勃朗、提香、委拉斯凯兹,直到现当代许多艺术家的色彩仍然十分打动人。但中国绘画史上以色彩打动人的作品似乎极少,只有林风眠、吴冠中等少数几位艺术家。传统的水墨格式,似乎都突出水墨的笔法墨法,而忽略色彩。水墨中的色直到现在依然停留在“随类赋彩”的范围内,色彩的独立审美价值一直被湮没着,沉睡着。我想把西方的色彩学,如色性、色度、色调都移植到水墨体系中,成为新的嫁接体。虽然水墨画内部的色彩资源比较贫乏,但水墨画之外的传统物质文化是可以提炼且有参照的色彩体系,如北京皇宫的红墙、金砖、碧瓦。它们在蓝天白云的映衬下就特别美,即所谓的“金碧辉煌”。还有民间美术中绚丽多彩的少数民族服饰、青花瓷器、各种玉器等,它们具有冰清玉洁和珠圆玉润之美。这些都不同于其他文明的色彩审美性,也有特定的质感,体现了文化之根的独特性。因此,如何将它们提炼和转换到水墨作品中也是我一直思考和探索的方向。

张朝晖,彩墨系列,宣纸水墨颜色,180×130cm,2019-2021,图片由艺术家本人提供

胡凌远:您在色彩的内在层面保持了对中国传统文化的思索和挖掘。

张朝晖:对的,但与看JUDD的个展也有关。他对物质的色彩性的精准把握,对物本身的色彩和相互关系的运用实在是太触动我的感受了。物本身的色性以及物的质地感发挥到某种极致,就是艺术感染力本身。于是,在我的作品中,色既是色,墨就是墨,让它们之间自然地发挥作用,相互辉映,也就成全了《色彩系列》的自身特点。

胡凌远:这两个系列分别延续之前的系列,也形成再次转变。您如何理解这种变革?

张朝晖:不给自己预设条条框框,顺其自然。过去的十多年,我探索了各种水墨发展的可能性。一方面因为四十多岁以前我学习了各种美术史和理论,也观摩了世界各地美术馆的杰作,艺术的基础打得比较牢固。所以进入到艺术创作的实践领域内,就保持全面地放开和自由地发挥,并用直觉去感受世界,来建构自己的艺术。所以,对于自己的艺术探索,我并不限于水墨,而是希望以国际文化版图作为自己的艺术思考和创作背景。毕竟生命是不断进化和发展的,文化基因也不会停滞和凝固,水墨艺术也是一样。

张朝晖,黑与白,宣纸水墨,97×179cm,2021,图片由艺术家本人提供

胡凌远:“光”在这种转变中也有着不同的功能性表达,比如,镜面折射后的流光感,或是文人山水画的留白意味。如何定义它在您今后作品中的表达?

张朝晖:光是偶尔发现的,当时觉得有巨大空间,于是成为核心主题。水墨线条的空间编织和架构呈现出光的感觉和表现性,我当时非常沉迷于它表现出的这种浸润和光泽感。而水墨的灰度表现了它独特的审美性,看似和水墨无关但有强烈的表达和感染力。那些年国际上关于光的艺术和运用光的大师也比较多,如阿尼什·卡普尔用工业材料来镜面反射光。另外也和我早期做的行为艺术《镜人》相关。但光不会是我作品中唯一重要的。我会逐渐转移对光的注意力,比如做些纯黑白,色彩,写意抽象的作品。因为我想一直走向未知,对未来保持好奇,把它变成艺术的现实。

胡凌远:通过水墨,您想带给艺术欣赏者什么呢?

张朝晖:我创作水墨就是不断发现它自身,我想借助笔墨完成它浑然天成的气象和面貌,然后带给观众某种未曾感知或意识到的东西,例如自然与自由的交叠部分,以及这两者之间的微妙关系,人们感知的共通性等等。这些一直是我思考的方向和艺术表达的关切。