洋场里的现代性——上海的抽象艺术思维

一

如果说在文学叙事上,20世纪40年代的张爱玲,最为具象地捕获到了上海的混杂记忆,那么,在视觉传达上,20世纪80年代以来的余友涵、周长江、申凡、丁乙等人,则较为抽象地勾勒出了上海的纷繁现实。其实,无论是张爱玲的文学描述,还是余友涵等人的绘画表现,他们笔下的上海,都有一个共同的特点,那就是抽离了时间和空间的限制,仿佛在一个虚空的背景下,营造了一悬浮着的,却又错综复杂的梦幻世界。在这些创作者的艺术思维中,我们几乎看不到任何时代背景与地域痕迹,看到的只是一些扑朔迷离的生存意象,仿如一个个永无休止的音符,在海平线上无穷蔓延、永无止境地扩散。

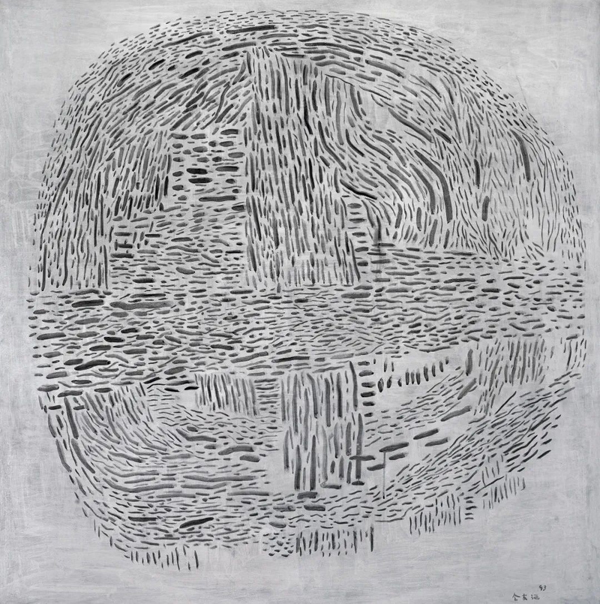

余友涵,抽象1993-1,布面丙烯,130×130cm,1993。图片由余友涵工作室提供

上海,那个濒临东海一角的陆地,已经被上海艺术家的语言世界完全抽象化了,就好像一个遥远的海市蜃楼,梦境般耸立于乡土中国通往现代性的文化想象之中。上海艺术家的艺术创作,即是对这种想象的弥补和填充。他们通过某种虚构的力量,深入纵横交错的街道与弄堂,揭开一层一层的人情世态,在其内部不断制造影影绰绰的幻象,由此,也增加了上海这座人口稠密的现代化大都市,其云谲波诡、扑朔迷离的丰富意象。

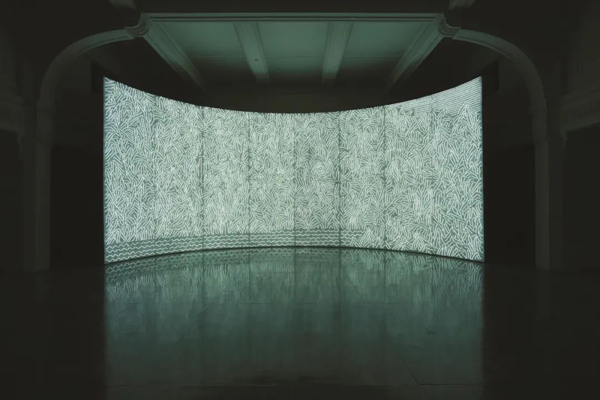

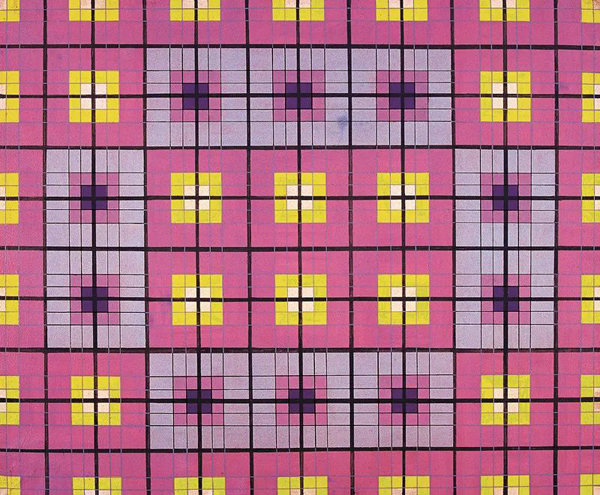

换句话说,这些上海艺术家是在琐碎的日常生活中,建构了一个语言的乌托邦世界。他们的艺术创作既不关联中国大陆的意识形态,同时,又迥异于西方的生存和历史背景,完全处在一个自给自足的循环状态。尽管他们的作品偶尔也会涉及到时代背景,譬如,张爱玲创作于20世纪40年代的小说《封锁》,就是以日本侵华时飞机轰炸上海为线索。但是,在张爱玲的语言世界中,我们根本看不到任何与时代相关的叙述,看到的只是一个被飞机炸开的现代化大都市的内部景观,一个被悬置、停顿和搁浅的幻象世界。除了其中人群的慌乱奔走,以及错综相连的情感体验关系,其他一切都是疏远于现实,也是远离于时代的。余友涵、周长江、申凡、丁乙等人的绘画作品,则更是沿袭了抽象绘画的脉络,剥离时代因素与现实的具体场景,在密密麻麻的线条构架与色彩关系中,营造出了一个虚幻的网状世界。

可以说,这正是上海的艺术思维。即作为一个颇具异国情调的远东殖民城市,上海在中国大陆的异质性,以及在西方人眼里的“他者”状态,使其自成一格,具有了某种“岛屿文化”特征。因此,也使得上海艺术家进退失据,也就只好陶醉在自身的盛世流年与繁华似锦中忆昔抚今。

丁乙,十示 1989-4,布面丙烯,50×60cm,1989。图片由丁乙工作室提供

丁乙,十示 2021-24,椴木板上丙烯木刻,120×120cm,2021。图片由丁乙工作室提供

二

上海,简称“沪”,源自古称“沪渎”。沪是一种用竹子制作的形状如同栅栏的渔具,“渎”是指注入大海的河口。把“沪”排列起来在河口捕鱼,谓之沪渎。可见,上海滥觞之初,只是一个小渔村。事实上,上海设置行政机构,已经是很晚的事情。南宋咸淳三年(1267),上海才设置“市舶司”的分司,管理货物检查、关税征收等事务,这是上海作为城镇的雏形。元朝至元十四年(1277),元政府在上海设置市舶司,十五年后的元二十九年(1292),上海才升格为当时最小独立行政单位的上海县。也就是说,上海作为城市的历史并不长,即便是后来成为了县级单位,但也主要是作为海关的设置地,并不像内陆的许多县级城镇一样,有着稠密的人口与悠久的历史。关于这点,我们从上海被升格为县以后,很长一段时间没有建筑城墙,便可窥见一二。

康定东路85号,张爱玲本人出生于此,上世纪20年代独立花园住宅,正面,张爱玲的曾外祖父李鸿章给女儿的陪嫁

上海出现城墙,还是明朝中期以后的事情。当时倭寇经常来此偷袭使得当地百姓的日常生活受到严重影响。对此上海筑起了防御设施,即砖混城墙,形成了最早的城池。应该说,这个被新城墙围裹起来的生存空间,影响了之后上海文化的形成,造成了上海人处于一种被悬置和孤立的状态,并且加深了他们与外部世界的隔膜,由此积淀下一种对外界挥之不去的防御心理。

外滩,中山东一路

事实上,1843年以前的上海,完全处于一个停滞的状态。这种局面的改变,是因为一场惨烈的战争,即1840年“鸦片战争”的爆发。由于清政府在“鸦片战争”中的失利,迫使其不得不跟西方列强签署《南京条约》,上海作为条约中被迫割让的港口城市,于1843年开埠。自此,上海作为一个开放的窗口,一个西方世界伸向东亚大陆的租界地,便在它的通商贸易中,拉开了海上繁华的岁月,走上了现代性的征程。

正是这个特殊的征程,奠定了上海居于远东地区的现代“桥头堡”地位,拉开了它作为海上之城,与东亚大陆的距离,不仅成为了中国人追慕的时尚之都,也构成了整个远东地区通往西方现代性的文化想象。

外滩,中山东一路

早在19世纪下半叶,日本的知识阶层,就曾把上海作为“体验西洋”的有效捷径,飘洋过海,纷纷来此取经,感受其“自由世界”的氛围。以至于在日本的知识阶层,形成了一个追梦上海的传统,一直持续到日本的侵华战争。日本昭和时期颇具代表性的诗人西条八十,于1938年创作的《上海航路》,就以一个日本知识精英的视角,纯情而生动地表现了对于上海的憧憬与想象:

开船了,愉快的航海,

向着梦寐以求的上海,

鼓足勇气,横渡南中国海。

哭泣的唢呐,在夜雾中,

哭泣着飞翔的信天翁。

红色的灯火招摇着,

上海!憧憬中的上海!

要去的地方是大陆,蔷薇色的黎明,

升起年轻生命的白帆,

柳色青青,扬子江上。

大马路、四马路是夜里绽放的花,

等待着可爱的眸子,等待着酒。

红色的灯火招摇着,

上海!憧憬的上海!

我们是水手,在汹涛上谋生,

唱着小曲,越过月光般的中国海。

海里的飞鱼,渡海的鸟,

咆哮的汹涛,涌动心潮。

梦里的港湾已靠近,

红色的灯火招摇着。

上海!憧憬的上海!

当时日本的知识阶层向往上海的主要原因在于上海的“摩登”、“洋气”和“时髦”等因素,在这背后还有跟日本一样,贯穿着某种“岛屿文化”的特质。而这种特殊气质,正是驱使日本在东亚崛起的一个内在动因。他们喜欢来上海体验现代文化,也是因为它可以作为一块近距离的跳板,成为日益崛起的日本,抵达世界中心的平台。事实上,在西方人的文化想象中,上海也同样关联他们的梦境,尤其是上海的租界地,更是作为西方世界通往远东的一座桥梁,连接着西方人对于远东地区异域风情的种种臆度,同时,也寄托了他们对于人间天堂的诸多幻象。

外滩,黄浦江

可以说,这也正是上海开埠以后,所具有的独特地位。也就是说,开埠后的上海,已经超越了近代以来“民族国家”的概念。它虽然属于中国,但并未包含在中国文化的形态之中,当然,跟日本也相距甚远,更不属于欧美的任何特定国家,而是作为一个敞开的区域,一块“自由”的“新天地”,成了全世界“冒险家的乐园”。它可以拥抱各种肤色的人种,同时,又把这种接受置换成一个又一个的“他者”;它成了一个“华洋杂居”的城市,模糊了所有人的身份,也抽离了所有人的故乡;它只是作为一个个梦想者的“花花世界”,变成了一个名副其实的现代化“摩都”。所有人来到上海,都是为了丰富它醉生梦死的想象,促进其永无休止的繁荣。

三

我们可以从上海的马路命名(马路的称呼起源于上海,即150年前南京东路丽华公司附近的跑马场通往外滩的一条小路,因为国人经常看到老外们在这路上骑马,故称此路为马路), 诸如南京路、四川路、淮海路、北京路等等,感受到上海昔日的繁华与包容。几乎中国所有省份及其重要城市的名称,都成了上海的街道路名,这在中国是绝无仅有的城市景观。正是这些庞杂且错综复杂的街道与弄巷,赋予了上海这座现代化“摩都”,永远走不出的迷宫色彩,也在其内部消耗了上海人出走的愿望,酿出了一段又一段绵绵不绝的幽梦。

外滩,黄浦江

20世纪40年代,曾经红遍上海滩的著名歌星李香兰,灌录过一首名为《十里洋场》的歌曲。歌中这样唱道:“洋场十里呀好风光,坐汽车,住洋房,盖着那绒毯,睡钢床,呢绒那个衣料时新样,火油钻石闪呀闪光芒,跳舞场,最疯狂,歌声婉转步匆忙。”借助于悠扬的旋律,李香兰把听众们带入繁华似锦的“十里洋场”,不知不觉都成了“桃花源中人”。

外滩国际,中山东一路

开埠后的上海成了欧风美雨的荟萃之地,并成为区别于中国大陆上的其它任何城市,而享有了现代化的优先权。这赋予了这座城市艳异绮丽的光芒,同时,也铸造了这座城市纷扰庸俗的性格。张爱玲在其散文《到底是上海人》中,描绘了上海人这种混杂的性格:“上海人是传统的中国人加上近代高压生活的磨练,新旧文化种种畸形产物的交流,结果也许是不甚健康的,但是这里有一种奇异的智慧。”

也许,对于许多上海艺术家而言,无论遭遇怎样的变故,也不会放弃对上海这座魔幻城市的表达,更不会放弃那种特有的心理优势。因为一旦放弃了,他们便会陷入表达的困境,甚至丧失叙事的能力。所以,他们宁愿将自己的所有热情都投入到虚幻的梦境中,与过去的繁华记忆融为一体,哪怕是进入琐碎的日常描述,或是漫无目的地抽象性勾勒,也不愿意正视社会变迁与时代变化。

康定东路85号,张爱玲本人出生于此,上世纪20年代独立花园住宅,侧面,张爱玲的曾外祖父李鸿章给女儿的陪嫁

还是让我们回到张爱玲的小说《封锁》,看一看她对旧梦中的上海,如何津津乐道、喋喋不休的一幕吧。小说一开始,张爱玲就做了明确交待:“如果没有空袭,如果不碰到封锁,电车的行进是永远不会断的。”这里已经表述得很清楚,那就是如果没有外力的干预,上海有着穿梭不停的繁荣。其实,即便是遭遇了空袭,它内部的攒动,也丝毫没有减弱。这也是张爱玲为什么要写《封锁》这篇小说的原因。所以,接下来,她就展开了更加丰富的叙述:“电车停了,马路上的人却开始奔跑,在街的左面的人们奔到街的右面,在右面的人们奔到左面……”

常德公寓,原名爱林登公寓,张爱玲与家人曾生活于此

张爱玲是叙事的高手,她能把虚幻与现实完美地融合起来,介入到城市生活的日常表述中,创造出鲜活而灵动的文字。但是,对于许多视觉艺术家而言,却很难用画笔来揭示这些日常的细节。所以,许多上海画家纷纷选择了密密麻麻的抽象绘画,就在于这种抽象方式弥补了日常表达的空白,同时,在繁茂芜杂的意向上,又能跟上海这个现代化“摩都”的扰攘记忆,千丝万缕地联系起来。

我们在这些艺术家的作品中,感受到的那种密不透风的拥挤状态,其实,也正是十里洋场的旧上海,其繁华如锦的真实写照。尽管这种繁荣早已是上海的旧梦,但由这场旧梦所编织出来的一个现代城市寓言,却令无数上海艺术家在今天还流连忘返,不断沉溺于其中,在一次又一次地回眸与虚构中,找到了通往现代性的叙事途径。

杨卫,1969年出生于湖南益阳,著名艺术批评家、策展人。现居北京。中国美术批评家年会秘书长,湖南师大美术学院教授、现当代艺术研究中心主任;同时担任北京当代中国写意油画研究院学术委员会副主任,青田博物馆群专家委员会秘书长;为国际艺术评论家协会(AICA)会员,中国美术家协会策展委员会委员,北京美术家协会策展委员会委员,清华大学艺术博物馆策展委员会委员,中华国际科学交流基金会科学与艺术委员会委员,湖南美术馆学术委员会委员,江西美术馆学术委员会委员,湖南美术出版社美仑美术馆学术委员,中国美术家协会会员,天津美术学院客座教授,吉林艺术学院客座教授,景德镇陶瓷大学客座教授,湖南工艺美术职业学院客座教授,教育部学位中心评审专家。