一

七月的纽约逐渐复苏起来了,坐落在曼哈顿第五大道的犹太人博物馆正在举办路易斯的展览,馆外聚集着来看展的群众,他们戴着口罩正准备排队。离馆不远处的十字街头,有个人正独自坐在长凳上,我心想:那应该是艺术家谢德庆了。的确,这很符合他的一贯风格,一个总是与人群保持一定距离的人。

“距离”、“隔离”是他艺术里无法规避的行为描述,在“后疫情时代”,它们同样是悬在我们耳边的高频词汇,成为我们曾实践过的生活行为。在这样的自我境况里,我们毫无预料地经受了一次比想象中更为长久的考验。数年后,我们又会如何回忆这一现实场景呢?

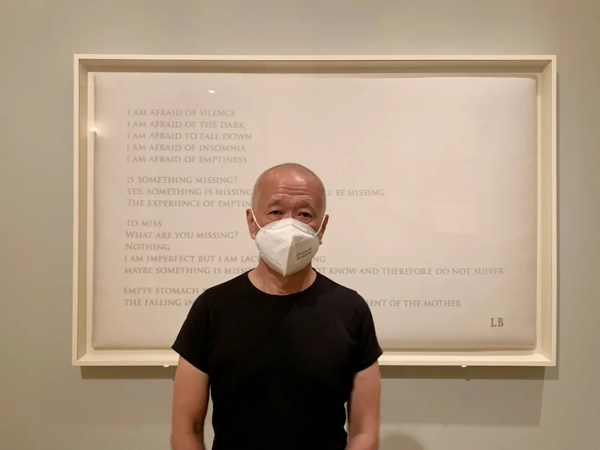

艺术家谢德庆,犹太人博物馆,2021,摄影:胡凌远

而在谢德庆这里,他在几十年前就经历了一场更为彻底的隔离。他将自己关在3.5×2.7×2.4米的笼子里,直到1979年才允许自己回到正常的生活状态。这是他在二十八岁这个年纪所完成的首件一年作品《笼子》。我们难以想象作品背后的这个人当时具备了怎样的内在驱动力和决心。要知道,这并不是一次简单的居住,也不是一场瓦尔登式的木屋生活:耕作,沐浴阳光。事实上,除了住在笼子里,他还制定了一系列禁止行为:不看书、不听音乐、不收听广播、不和人交谈。这种近乎“不作为”不免令人联想至此前的“躺平现象”,但他保持了更为强烈的生命张力。在笼中,他并非绝对的静止,那不断的沉思随着流动的时间落满每寸空间——生命是无期的徒刑,囚徒拥有了不被挟持的自由。此刻,曾无足轻重的这个人游走在纽约大街,摆脱了陷入时间之囚的混沌状态,不再与巨大的虚无困境相抗争。

当时的木笼仍被保留,而关于当时的实况早已消逝在时间里,只在影像记录与文本里有所保存。但对后疫情里的我们,它们又有何积极暗示呢?笼子之外,什么又是对他的危害和困惑?我无法乘坐时间的轮渡回到从前,去目睹搁置社会属性后的他生存于“非常态”环境下的状况。但我仍旧肯定这是一场关乎对决心、等待和希望的探索,就在数个日夜里,曾行走在大街的人群,或许经历着与他相似的体验。

谢德庆,《一年行为表演1981-1982年》,图片由艺术家及吉尔伯特与莱拉·西维尔曼收藏提供

谢德庆并不避世,相反,他热爱纽约,热爱大都市的灯火阑珊。在艺术上,他也不是为了某种主义而去实践的投机分子。他曾说,你是你自己国度的王,在选择什么方式度过时间上,国王与流浪汉都一样。时间里的众人没有差异,它也不会特别的怜悯某一个人,时间只在我们的思考中被演化为意义、符号、信仰。谢德庆曾在1981年以流浪者的身份居住户外,开始了新的活法。有次他曾被抓去法庭审判,法官认为这并不是一件稀罕事。的确,纽约有着太多怪人怪事了,又游荡着太多的流浪汉了,他们随意地出现在任何公共空间里。谢德庆就借助这样一个角色,来度过普天之下人人都可拥有的时间,每日吃、睡在纽约的露天场所,就像今天出现在街头的任何一个流浪汉一样(尽管我认为即便未失去房屋的庇护,当时没有身份的他已是法律之下的非法流浪者)。但他并未遵循角色的自然生活,而是再次制定了严苛的户外条约:无论何种原因与气候都不能进入任何建筑物或庇护所。显然,1979年的那座笼子消失了,但在规则之中他又建造了另一个无形之笼。1981年,一群流浪汉在零下几十度的户外自发着生火取暖,但每个人却是孤立的状态,他们各说各话,喃喃自语。相聚在某种气候或时况变化里的他们,俨然建立起了清晰的边界,然后与着渺小且伟大的自我共存。

佩吉·费伦(Peggy Phelan)在《信件:居住》里提到,在我们这个朝不保夕的时代,居住的状态是什么?后又提到,人永远在寻找居住的本质,并去学会居住。如果人并不将此作为居住的真正困境,那么一旦考虑到他的无家可归,它不再是一种苦难。对此,一个回归本名的人决定离开居住地去流浪的事件,变得不再晦涩难懂(谢德庆在《户外》里停止使用之前的虚拟名山姆·谢)。只是在纽约这个极具驳杂性的城市,亚裔流浪者极为罕见,无论是在1981年还是当今(根据相关组织统计,无家可归人之中不到1%是亚裔美国人)。我不由得思考,这次正名在个人空间与边界的缺失中所占有的时间意义。无论是正名后的谢德庆,还是少数族裔,或是非法身份的山姆谢,都表现出了无处可依之人,他们毫无边界的漂泊状态与近乎消失社会的脆弱性。这个真名的谢德庆被投入到现实的脆弱之中,泛起涟漪,与游荡在这片广阔土地上的边缘群体实现了一次共在(尽管并非他所讨论的议题)。

谢德庆,《一年行为表演1980-1981年(打卡)》,摄影:沈明琨

如此,他们拥有了一个被了解的契机,并在做时间的议题,或是具体化时间的表现里 ,再次引发了我们的情感与持续的思考。于是,我忆起在密歇根东兰辛曾施舍过的那个中年流浪者,“你应该去找份工作”,我对他说。他抬头看了看我,向我投以复杂的眼神。与此同时,还有那个流浪在外的亚裔女孩,她问到“纽约的流浪汉多吗?是不是有很多和我一样的流浪女孩?”是的,她们同样失去了故乡和依赖的土地。

二

中央公园沉浸在午后的气候里,高耸的树木宛如天然的遮阳伞,笼罩着行走的人们,草地上正躺着一对相拥的恋人,形似犹太馆里正展出的那件路易斯的雕塑作品。我远远地望去内心油然产生一种感触,艺术与我们的生活连接的如此自然,并与我们脚下的土地充满了想象。“艺术就是生活,这两者并无区别。”从这个角度看,或许我们就不会惊讶,他在1985年至1986年曾停止艺术转向平静生活的实践了。当然,在2021年的今天,他已不再创作,而是普通的生活着。但《不做艺术》并非临时起意,存在酝酿的过程,也是基于当时的选择,而这个“当时”可被视为一次瓶颈期。只是,一年为期的“停止”,世界足以发生诸多转变,闪耀在白色宫殿里的艺术品早已陈列换新。“停止”俨然需要莫大的勇气与判断,当它被定为一个危险的词语时,是否会被视为时代里的一种浪费?人们是否也就此主动的放弃与它相拥的机会。但当年那个一无所有的青年触摸到停止的意味,从而,再次拥有了回归到对时间思索的机会。这是我所看到的一种更为积极的力量——对艺术的重复劳作与复制的拒绝——时间被他界定为,避免让时间如此般的浪费。同时,他表明了不愿被当下的艺术或观念所挟持、所束缚的可能。

中央公园,2021,摄影:胡凌远

从二楼跳下告别了绘画创作,又跳船离开了故土,接着退出不做艺术,这个人就像一个奇形怪状的几何体不屈服于一种容器。爱一骑绝尘必会抵达它的终点,一座孤峰并不需要什么友伴(威斯坦·休·奥登)。与他人背道而驰的生活和生存哲学可以成为一种策略,越过一体化的当代社会。继而,一个人的“特质”与“温度”显现而出。在些许炎热的今天,阳光时而涌现,时而隐匿,和昨日、过去某天的太阳没有区别。而温度在他的阐述之下流露出绝非从前般的存在,他是如此描述与譬喻的,我们对温度保持的一致感受力,促使我们形成了一致的结果,相异的温度感受会造成难以调和的争端与差异。但人需要保持对自身温度的感受和选择。同样,人的个性和特点也是无法被割裂的,否则,那就像是用锤子砸自己的脚。那么,他和琳达拴在一起的那一年(《绳子》),两个亲密无间的人是如何衡量、如何避免被锤子砸自己的脚的呢?两个无法分离的连体人暴露在公共环境之下,如何获得一股宽容的力量而被幸免驱逐的呢?环境、意见、结果似乎都付诸了当代人不可规避的魔法,为此,那些尽可能未被破坏的事物,早早获取了藏在时间中的奥秘。

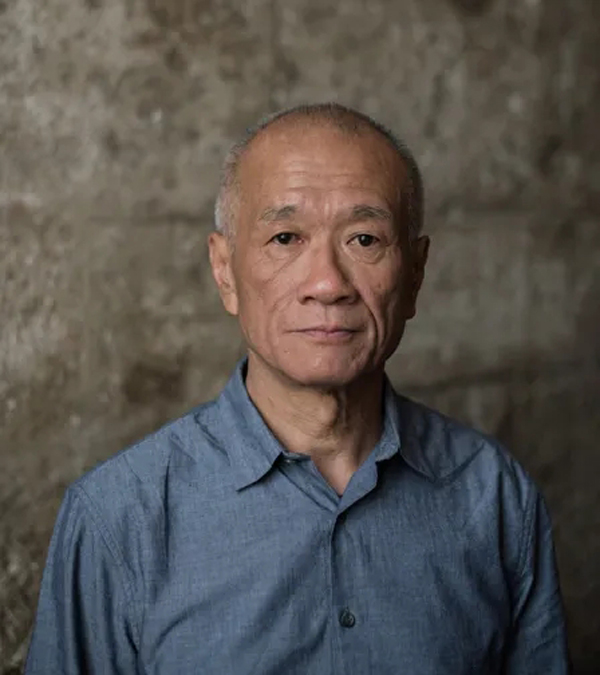

谢德庆肖像,2017,摄影:雨果·格兰丁宁

沉浸在“时间”的开放性里不断游走,我试图在它的缥缈无形里抓住上下沉浮的木块。人们同样畅游于时间之中,并投入诸多的评价与文字,但我们不应遗忘的是,殿堂不曾建造,圣人无踪迹,耳朵也不必听见所有。他的艺术关乎时间,是如康德所说的“自由的艺术”。时间,去做时间,去度过时间,最终,恰如普鲁斯特的“给自己的作品打上时间的印记”。然而,当这些时间被物质社会所衡量,那逃不过是为浪费的宿命论,如同停歇在生活标尺上的人,被放进名为荒芜的水杯。但他从未因这种范畴所忧虑,而是直接超越了现实形式滚动了对抗时间的车轮。哪怕在此刻,他都任自我意识漂流在广阔无边的时间之中,随后沉思且描绘了人类在其中所拥有的地位和潜能。时间应被赋予怎样的意义?我们应当如何度过,而后从中找到自己的位置,这是时间交付我们的课题。你看,七月的这一天,我们就是在度过时间,从晴天到突然的阴转雨,从白天到逐渐的日暮。尽管这不过是一年中的某一天,但在一年的构成里,这是不可或缺的一天,而时间在我们的经受中转瞬流逝了。

近乎暮年的他,已然没有普鲁斯特的苦恼(因时间流逝并销蚀一切事物而困扰不已),并知晓时间之于自己的意义。时间是安顿好自己的生活,“孤立是我的状态。”

之后,我回忆起这一天,在漫谈里,他反复对我说过的一句话:“你要保持独立的判断。”